GÉOGRAPHIE

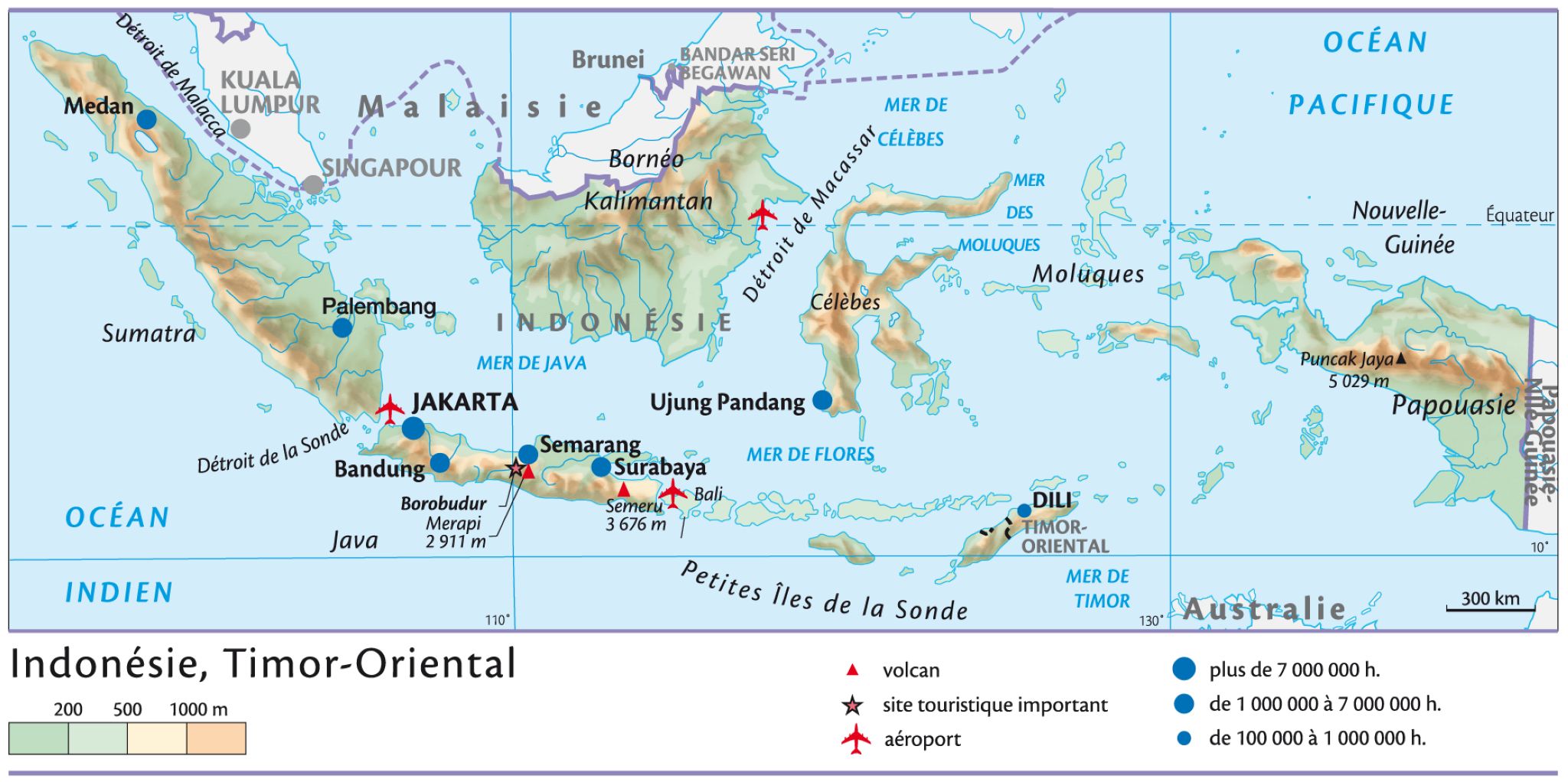

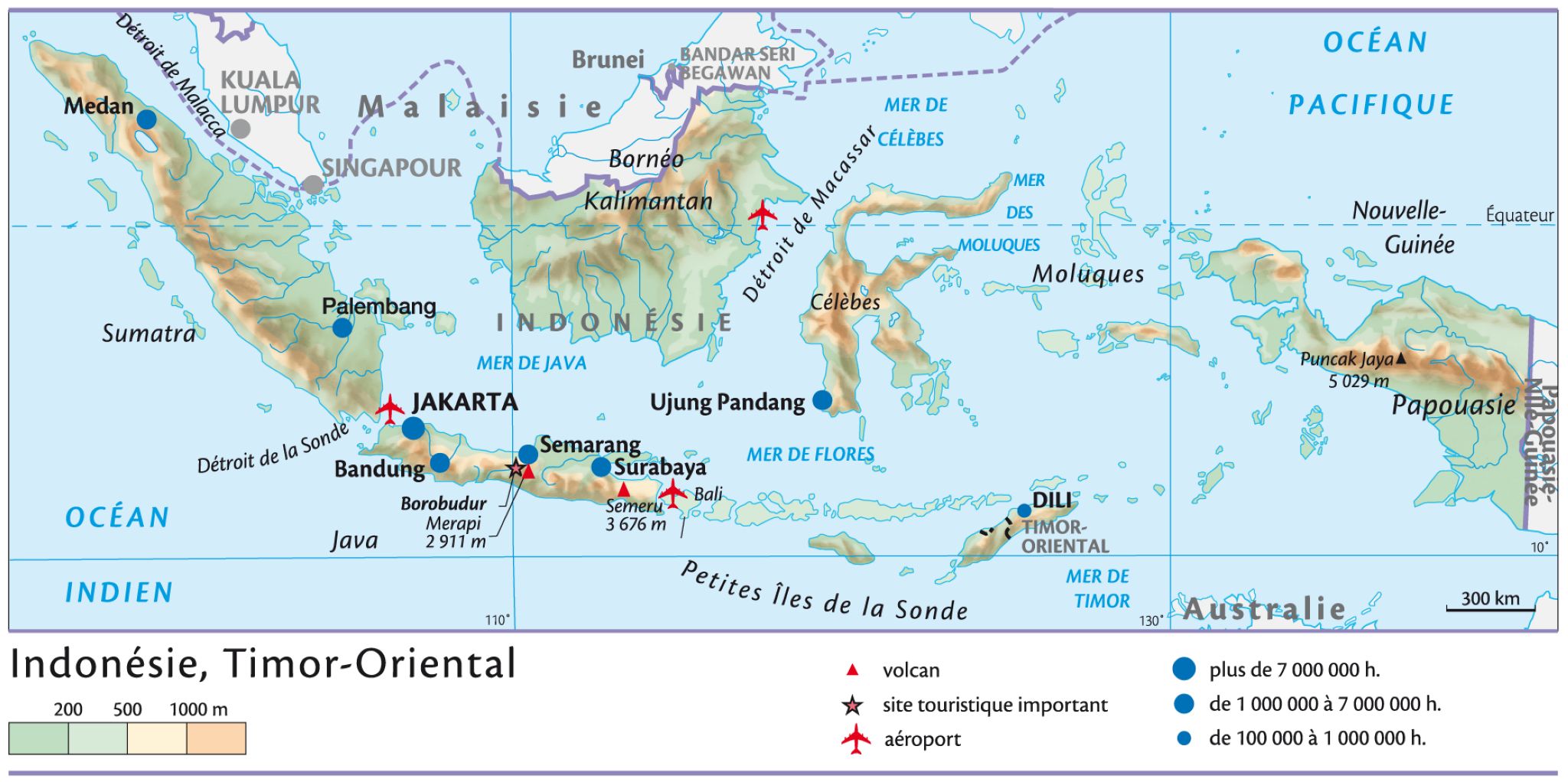

La population. Étirée sur près de 5 000 km d'O. en E., se développant, de part et d'autre de l'équateur (mais surtout au S.), sur plus de 1 500 km du N. au S., l'Indonésie vient au quatrième rang mondial pour la population. La densité moyenne (encore moins de 100 hab. au km2) n'a guère de signification. Les plus grandes îles sont très peu peuplées (Kalimantan, Irian Jaya, qui ne sont d'ailleurs que partiellement indonésiennes) ou assez peu (Sumatra, Célèbes). En revanche, plus de 50 % de la population se concentrent à Java, sur moins de 7 % de la superficie totale. Le problème du surpeuplement y est aggravé par une croissance démographique de l'ordre de 1,3 % par an et par la prépondérance d'une agriculture encore étroitement dépendante des conditions naturelles. Avec 90 % de la population musulmane, l'Indonésie est le premier pays musulman au monde.

Le milieu naturel. La plupart des îles sont montagneuses, souvent volcaniques, et les plaines n'ont qu'une extension réduite. La latitude explique la chaleur constante (26-27 oC env.), la forte et presque permanente humidité (généralement plus de 3 000 mm de pluies par an). Ces deux facteurs ont provoqué le développement de la forêt dense qui recouvre plus de 60 % du territoire.

L'économie. Héritage de la colonisation néerlandaise, l'agriculture – où l'élevage tient une faible place alors que la pêche est relativement développée – juxtapose un secteur commercial et un secteur vivrier. Celui-ci est dominé par le riz (près de la moitié des terres cultivées). Parmi les cultures de plantation émergent le caoutchouc, puis la canne à sucre, le café, le thé, etc. Si l'agriculture occupe encore près de 32 % des actifs, ce sont l'industrie et les services qui assurent désormais la majeure partie du PIB. En dehors de l'extraction du pétrole et du gaz naturel, la production industrielle s'est diversifiée, favorisée par des bas salaires. Ravagé périodiquement par de gigantesques incendies, touché en 1997-1998 par une grave crise financière régionale, confronté aux séquelles du tsunami de déc. 2004 et aux violences du terrorisme islamiste, le pays connaît pourtant une croissance économique robuste.

HISTOIRE

Des origines aux Indes néerlandaises. La civilisation indienne pénètre très tôt dans les îles qui formeront l'Indonésie. Mais, à partir du XIIIe s., l'islam supplante l'hindouisme dans tout l'archipel, à l'exception de l'île de Bali. L'empire de Majapahit règne sur l'Indonésie aux XIVe-XVe s.

1511. Les Portugais prennent Malacca. Ils contrôlent le commerce des épices par l'intermédiaire de leurs comptoirs.

1602. Fondation de la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Dès le milieu du XVIIe s., les Hollandais remplacent les Portugais.

1799. La Compagnie hollandaise perd son privilège.

Les Indes néerlandaises, principales colonies des Pays-Bas, sont administrées directement par la métropole. Celle-ci s'enrichit grâce au « système des cultures », reposant sur le travail forcé des autochtones.

L'indépendance. L'occupation japonaise (1942-1945) renforce les mouvements nationalistes.

1945. L'Indonésie se proclame république indépendante sous la présidence de Sukarno.

1949. L'indépendance est reconnue par les Pays-Bas.

Sukarno tente d'instituer un socialisme « à l'indonésienne » et se fait le champion de l'indépendance du tiers-monde (conférence de Bandung, 1955). Mais il doit lutter contre le séparatisme de certaines îles (Sumatra).

1963. Les Pays-Bas cèdent à l'Indonésie la Nouvelle-Guinée occidentale (ou Irian Jaya).

1965. Coup d'État, à la suite duquel Sukarno remet ses pouvoirs au général Suharto.

1966. L'Indonésie accepte la création de la Malaysia à laquelle elle s'était opposée.

Nommé président de la République en 1968, Suharto mène une politique anticommuniste et se rapproche de l'Occident.

1976. L'Indonésie annexe la partie orientale de Timor.

Les élections sont régulièrement remportées par le parti gouvernemental, le Golkar. L'ensemble des partis et des organisations socioreligieuses doit adhérer, à partir de 1982, à l'idéologie nationale, le Pancasila.

1998. Sous la pression d'une opposition renforcée par la crise économique, Suharto démissionne. Le vice-président, B. J. Habibie, lui succède à la tête de l'État.

1999. Abdurraham Wahid est élu président de la République. Mais le pays est en proie à des mouvements sécessionnistes (Aceh, Irian Jaya [auj. Papouasie], Moluques) et à des violences interreligieuses.

2001. A. Wahid est destitué par le Parlement. La vice-présidente, Megawati Sukarnoputri (fille de Sukarno), lui succède à la tête de l'État.

2002. L'indépendance du Timor oriental est proclamée.

2004. Susilo Bambang Yudhoyono devient président de la République (réélu en 2009). Un tsunami dévastateur atteint (26 déc.) l'Asie du Sud-Est et du Sud. Le bilan fait état d'environ 230 000 morts ou disparus, dont près de 170 000 en Indonésie (région d'Aceh surtout).

2005. Le gouvernement indonésien et les séparatistes de la province d'Aceh signent un traité de paix.

2014. Joko Widodo, candidat de la « coalition de la Grande Indonésie », accède à la tête de l'État (réélu en 2019).

2024. Un de ses ministres, Prabowo Subianto, lui succède.