GÉOGRAPHIE

Deuxième pays du monde par la population, l'Inde peut être considérée comme un pays en développement, avec une agriculture à prédominance vivrière occupant environ la moitié des actifs, mais l'essor des services et de certaines industries, ainsi que l'engagement de réformes structurelles, ont entraîné le réveil du pays, qui est devenu une puissance économique mondiale.

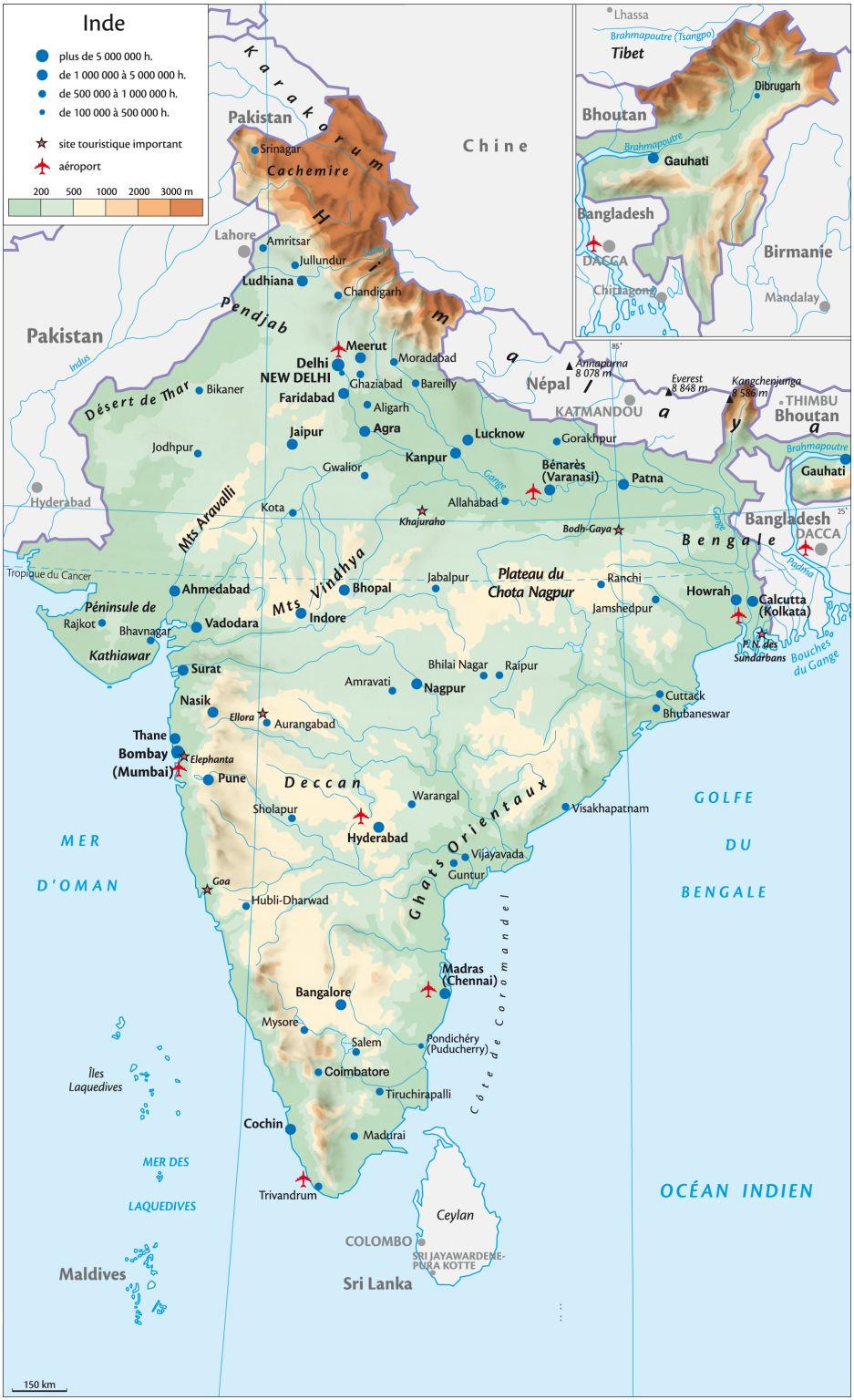

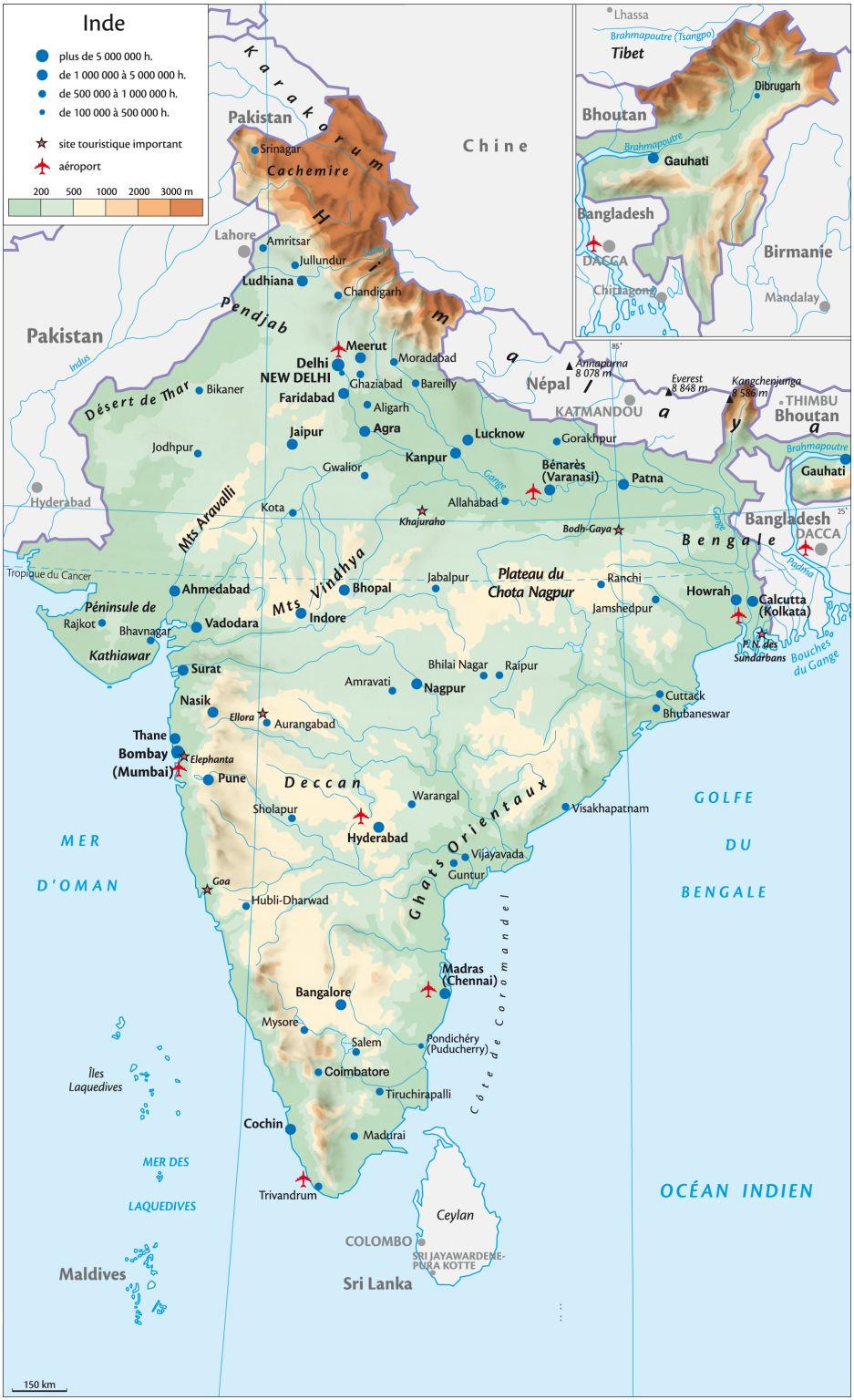

Le pays et l'économie. L'Inde atteint l'Himalaya au N., mais le cœur du pays est la vaste plaine gangétique, valorisée par les pluies de la mousson (de juin à septembre), moins abondantes vers le S. (au-delà du tropique) dans l'intérieur du Deccan protégé par la barrière des Ghats occidentaux. Plus de 50 % des terres sont cultivées et l'irrigation permet parfois une deuxième récolte. Le blé et surtout le riz sont les bases de l'alimentation ; le coton, le jute, le tabac et le thé (premier rang mondial) sont les grandes cultures commerciales. L'énorme troupeau bovin (premier rang mondial) est peu productif, en raison d'interdits religieux tenant à la prépondérance de l'hindouisme (plus de 80 % d'une population comptant aussi plus de 10 % de musulmans). La pêche, en revanche, apporte localement un complément de protéines.

L'industrie bénéficie de ressources minérales et énergétiques notables : du charbon surtout, mais aussi du pétrole et du gaz naturel, un certain potentiel hydroélectrique et quelques centrales nucléaires. Le sous-sol fournit encore de la bauxite, du manganèse et surtout du fer, à la base (avec le charbon) d'une sidérurgie qui alimente la métallurgie de transformation, principale branche industrielle, avec le textile et devant la chimie. L'industrie (avec le secteur minier), qui emploie environ 25 % des actifs, est orientée presque exclusivement vers la fourniture de biens de consommation, mais se développe souvent à l'abri de barrières protectionnistes. Cependant, plusieurs secteurs à haute technologie sont en expansion : aéronautique, télécommunications, informatique.

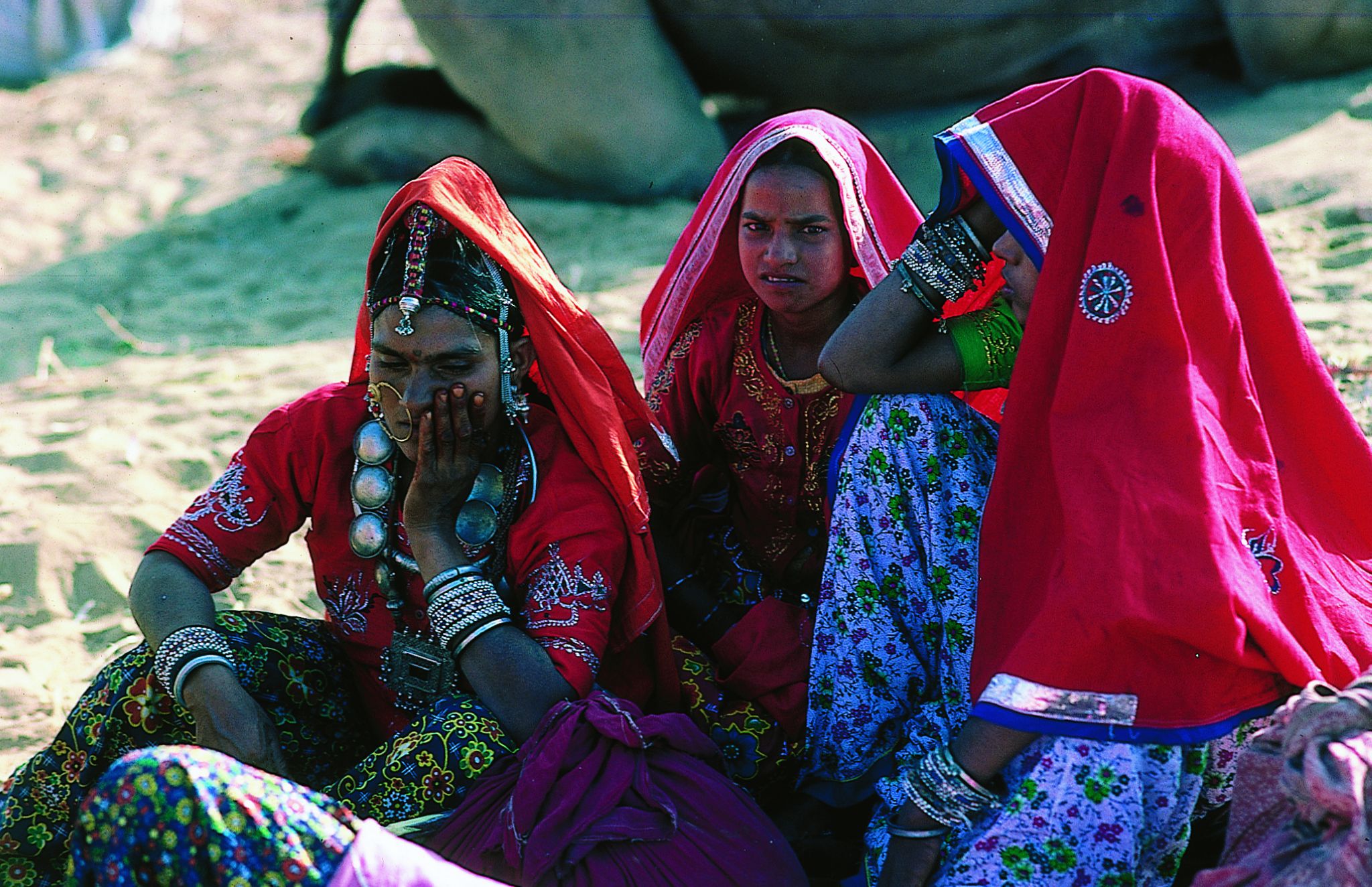

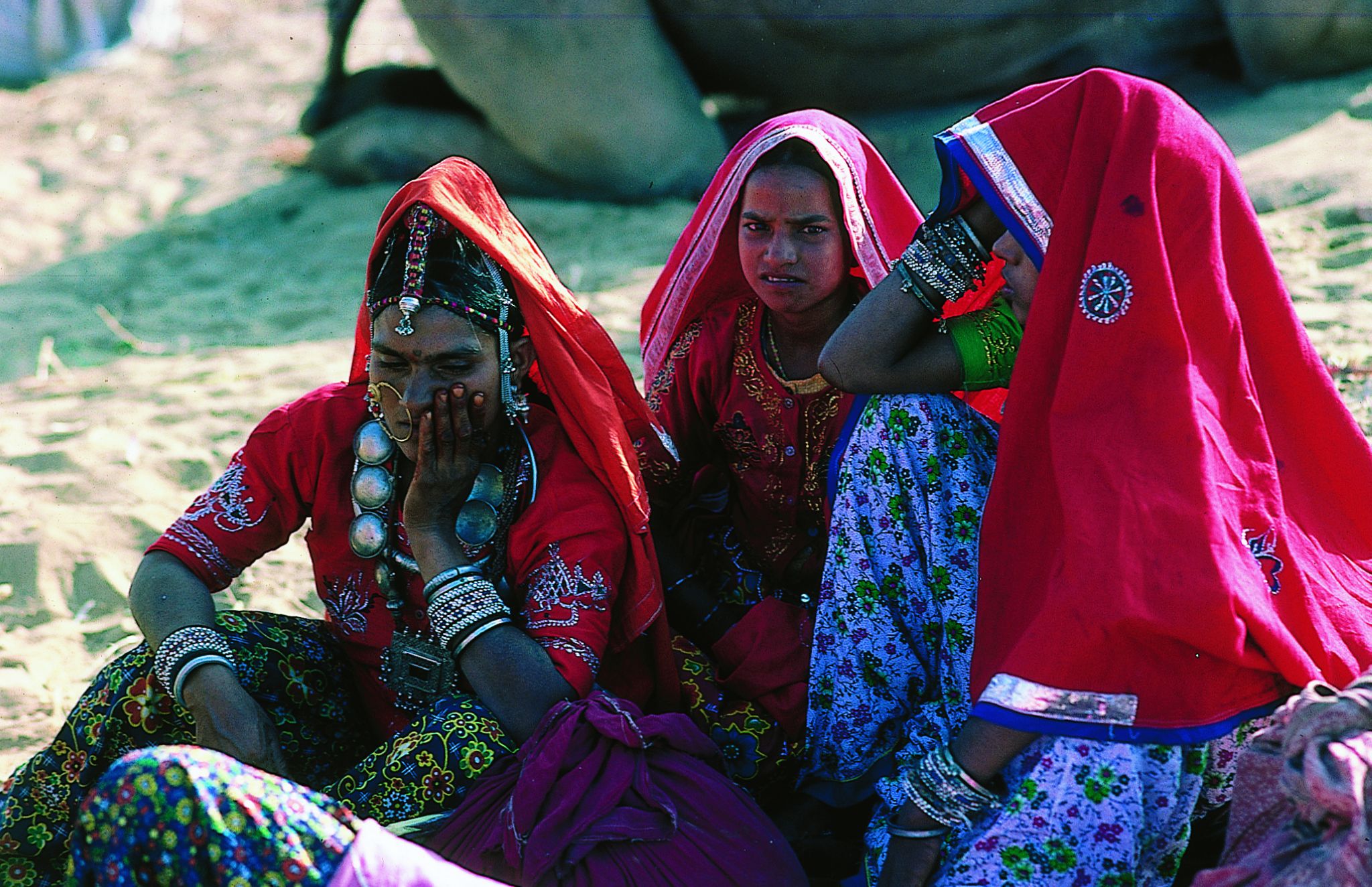

La population et les échanges. Le problème de l'emploi, déjà ancien, s'aggrave en raison du maintien de la pression démographique. L'Inde compte chaque année environ 15 millions d'habitants de plus. Dans un pays surtout rural, cette évolution accentue la parcellisation de terres déjà morcelées (20 % des paysans seulement ont plus de 2 ha) et précipite l'exode vers les villes. Celles-ci regroupent environ 30 % de la population totale, souvent dans des conditions désastreuses (multiplication des bidonvilles). Calcutta, Bombay, Delhi, Madras, Bangalore et Hyderabad sont les agglomérations les plus importantes parmi la quarantaine dépassant le million d'habitants. Les échanges ont fortement augmenté depuis la politique de libéralisation menée à partir des années 1990 (de moins de 15 % du PIB avant 1989 à plus de 50 % après 2010). Les importations ont été dominées par le pétrole et les produits manufacturés. Ces derniers représentent désormais plus de 60 % des exportations, la part des produits agricoles n'étant plus que de 10 % environ. Le traditionnel et lourd déficit de la balance commerciale n'est pas comblé par les revenus du tourisme, ni par les envois d'argent des nombreux émigrés (souvent diplômés). Les stratifications sociales et même religieuses n'ont pas disparu, les inégalités régionales (parfois à base ethnique) demeurent et, malgré les progrès de l'alphabétisation, l'unification n'est pas véritablement achevée.

HISTOIRE

L'Inde ancienne. La plus ancienne civilisation connue en Inde se développa dans les sites de la vallée de l'Indus (7000-1800 av. J.-C.) et fut sans doute influencée par celle de la Mésopotamie.

L'Inde du Nord fut ensuite progressivement envahie au IIe millénaire par les Aryens, venus de l'O., qui introduisirent le cheval, la métallurgie du fer, une langue indo-européenne (le sanskrit) et un système social fondé sur les castes. C'est sous leur domination que furent rédigés les textes sacrés des Veda (à la base de l'hindouisme).

Au VIe s. av. J.-C. apparaissent deux religions nouvelles, le bouddhisme et le jaïnisme. À cette époque (VIe-IVe s. av. J.-C.), les Perses et les Grecs commencent à pénétrer en Inde : Cyrus, Darios Ier, qui occupe le bas Indus (fin du VIe s.), Alexandre le Grand.

V. 327 av. J.-C. Chandragupta fonde la dynastie des Maurya.

Elle atteint son apogée sous le règne d'Ashoka (v. 269-232 av. J.-C.), qui constitue un vaste empire englobant pratiquement toute l'Inde. La disparition des Maurya (185 av. J.-C.) est suivie d'un nouveau morcellement du pays puis de l'invasion des Grecs de Bactriane et des Barbares dans le Nord-Ouest (160 av. J.-C. - 280 apr. J.-C.).

Au Ier s. apr. J.-C., l'influence de la culture indienne se répand dans l'Asie du Sud-Est. Le bouddhisme se diffuse dans l'Asie centrale et orientale (jusqu'en Chine).

V. 320 - v. 550. Les Gupta favorisent la renaissance de l'hindouisme.

Du VIIe au XIIe s., l'Inde est de nouveau morcelée. Établis en Inde du Sud, les Pallava (VIe-IXe s.) puis les Cola (Xe-XIIe s.) exportent la civilisation indienne en Asie du Sud-Est. Le Sind est dominé par les Arabes (VIIIe s.), et la vallée de l'Indus tombe aux mains des Ghaznévides (XIe s.), dynastie turque qui domine l'Afghanistan.

L'Inde musulmane. Des dynasties turques d'Afghanistan conquièrent tout le nord de l'Inde.

1192-1204. Conquête du bassin du Gange.

1206. Fondation du sultanat de Delhi.

1298-1310. Conquête du Gujerat et du Deccan.

1347-1526. Division de l'Inde en de multiples sultanats.

1526. Fondation de la dynastie des Grands Moghols par Baber.

Du XIVe au XVIe s., l'empire de Vijayanagar au sud se mobilise pour la défense de l'hindouisme. Puis l'Inde retrouve son unité dans le cadre de l'Empire moghol, qui atteint sa plus grande extension au XVIIe s. et décline au XVIIIe s. Les Moghols dominent l'Inde grâce à leur armée, à leur administration efficace et à leur attitude conciliante à l'égard de la majorité hindoue.

Après l'expédition de Vasco de Gama (1498), les Portugais s'assurent en Inde le monopole du commerce, qu'ils conservent au cours du XVIe s., puis sont concurrencés par les Hollandais, les Anglais et les Français, qui fondent des compagnies commerciales florissantes au XVIIe s.

1742-1754. Dupleix soumet à l'influence française le Carnatic et six provinces du Deccan.

1757. Clive remporte la victoire de Plassey sur le nabab du Bengale et fonde la puissance britannique en Inde.

1763. Le traité de Paris laisse à la France cinq comptoirs : Pondichéry, Chandernagor, Yanaon, Karikal et Mahé.

La domination britannique. La mainmise britannique se poursuit à la fin du XVIIIe s. et tout au long du XIXe s.

1772-1785. W. Hastings organise la colonisation du Bengale.

1799-1819. La Grande-Bretagne conquiert l'Inde du Sud, la vallée du Gange et Delhi.

1849. Elle annexe le royaume sikh du Pendjab.

1857-1858. Les cipayes (soldats autochtones au service des Britanniques) se révoltent. Le dernier empereur moghol est destitué, la Compagnie anglaise des Indes orientales supprimée et l'Inde est rattachée à la Couronne britannique.

1876. La reine Victoria est proclamée impératrice des Indes. L'Empire britannique est rapidement troublé par les mouvements nationalistes et autonomistes qui sont violemment réprimés.

1885. Fondation du Congrès national indien.

1906. Fondation de la Ligue musulmane.

Entre les deux guerres mondiales, Gandhi devient le chef de la résistance à l'Angleterre et fonde son mouvement sur la non-violence.

1935. Les Britanniques accordent à l'Inde une Constitution qui lui confère une certaine autonomie.

1947. Le Royaume-Uni doit accepter la « partition » de l'Inde.

L'Union indienne, hindouiste, et le Pakistan, musulman (séparé en deux parties), deviennent indépendants. Cette partition s'accompagne de massacres (de 300 000 à 500 000 victimes) et du déplacement de millions de personnes.

L'Inde indépendante. Sous le gouvernement de Nehru, Premier ministre de 1947 à 1964, l'Inde s'engage dans la voie de la modernisation et du non-alignement.

1947-1948. Le problème du Cachemire provoque un premier conflit avec le Pakistan.

1948. Gandhi est assassiné.

1950. La Constitution fait de l'Inde une fédération composée d'États organisés sur des bases ethniques et linguistiques.

1962. Un conflit oppose la Chine et l'Inde au Ladakh.

1965. Deuxième conflit avec le Pakistan à propos du Cachemire.

1966. Indira Gandhi, fille de Nehru, devient Premier ministre.

1971. Un nouveau conflit avec le Pakistan aboutit à l'intervention de l'armée indienne au Pakistan oriental, qui se constitue en République indépendante du Bangladesh.

1977. I. Gandhi est remplacée par Moraji Desai.

1980. I. Gandhi retrouve le pouvoir.

1984. Assassinat de I. Gandhi par des extrémistes sikhs. Son fils Rajiv lui succède.

1989. Après l'échec du parti du Congrès aux élections, Rajiv Gandhi démissionne et une coalition de partis de l'opposition accède au pouvoir.

1991. Assassinat de R. Gandhi. Après la victoire du Congrès aux élections, le nouveau leader du parti, Narasimha Rao, devient Premier ministre.

1996. Au terme d'élections marquées par la montée en puissance du parti nationaliste hindou (BJP), N. Rao démissionne. De fragiles coalitions de centre gauche se succèdent, soumises au soutien du Congrès.

1998. Le BJP remporte une nouvelle fois les élections et accède au pouvoir.

L'Inde s'en tient au principe de la laïcité inscrit dans sa Constitution. Cependant, les partis de droite militent, parfois de façon violente, pour en faire un État hindou. Elle connaît de graves tensions régionalistes, notamm. en Assam, au Cachemire, au Kerala, au Pendjab (problème sikh) et en Uttar-Pradesh (mosquée d'Ayodhya, détruite en 1992 par les nationalistes hindous). Les relations avec le Pakistan demeurent tendues.

2004. Les élections ramènent au pouvoir le parti du Congrès, dirigé par Sonia Gandhi ; Manmohan Singh est Premier ministre. Il est confronté à un certain nombre de difficultés : tsunami meurtrier dans le sud du pays (26 déc. 2004), actes terroristes (attentats à Bombay, déc. 2008), effets de la crise économique mondiale. Il est reconduit en 2009.

2014. Affaibli par les affaires de corruption, le Congrès essuie une défaite historique face aux nationalistes du BJP qui remportent la majorité aux élections (puis à celles de 2019 et de 2024). Le Premier ministre Narendra Modi engage de nombreuses réformes économiques tout en encourageant une renaissance de l'« hindouité » (hindutva) très controversée.