nom masculin

(lat. theatrum, du gr.)

LANGAGE MILITAIRE Théâtre d'opérations, zone géographique nécessaire à l'accomplissement d'une mission stratégique donnée ; échelon correspondant dans l'organisation des forces.

L'Antiquité.

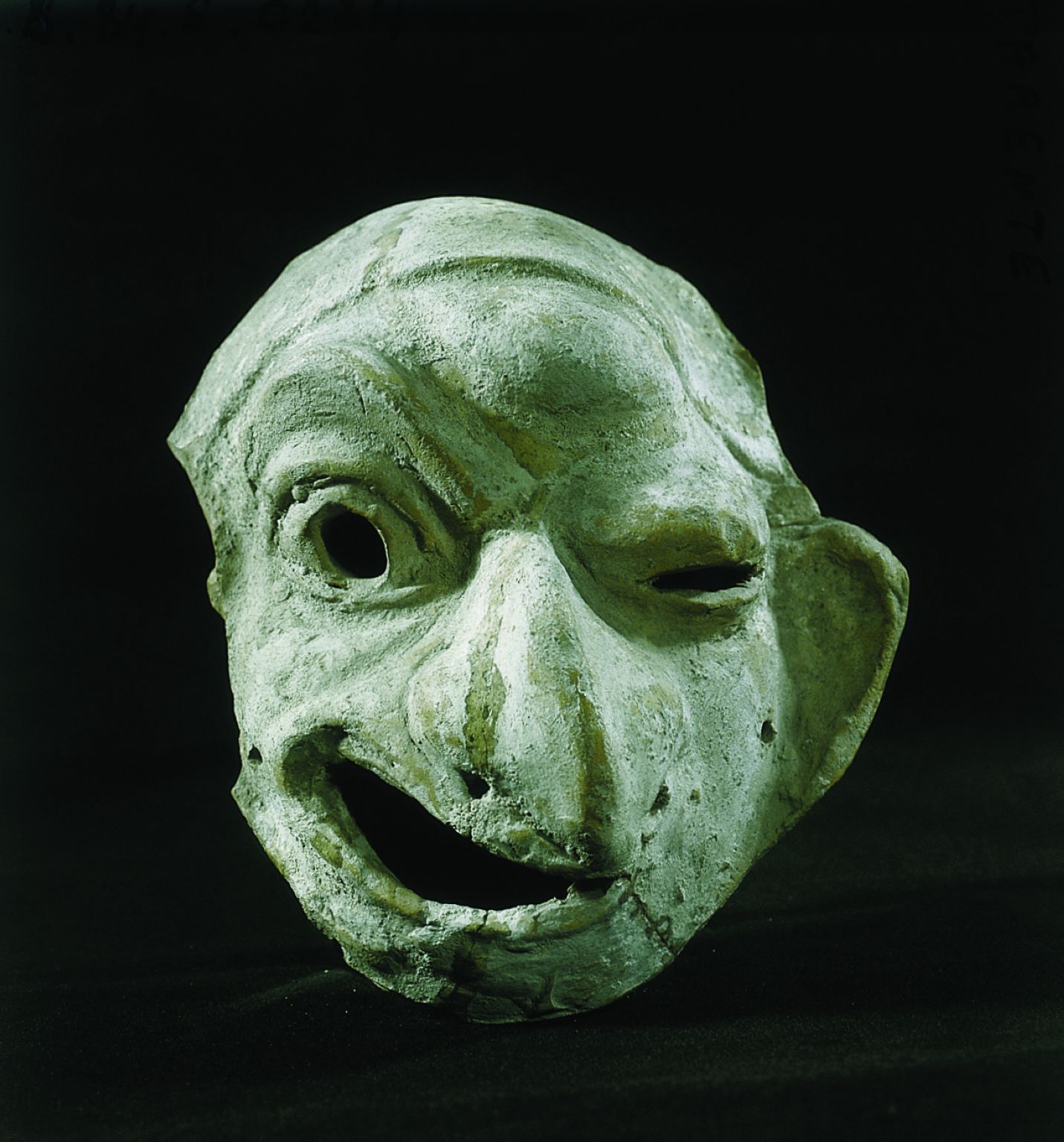

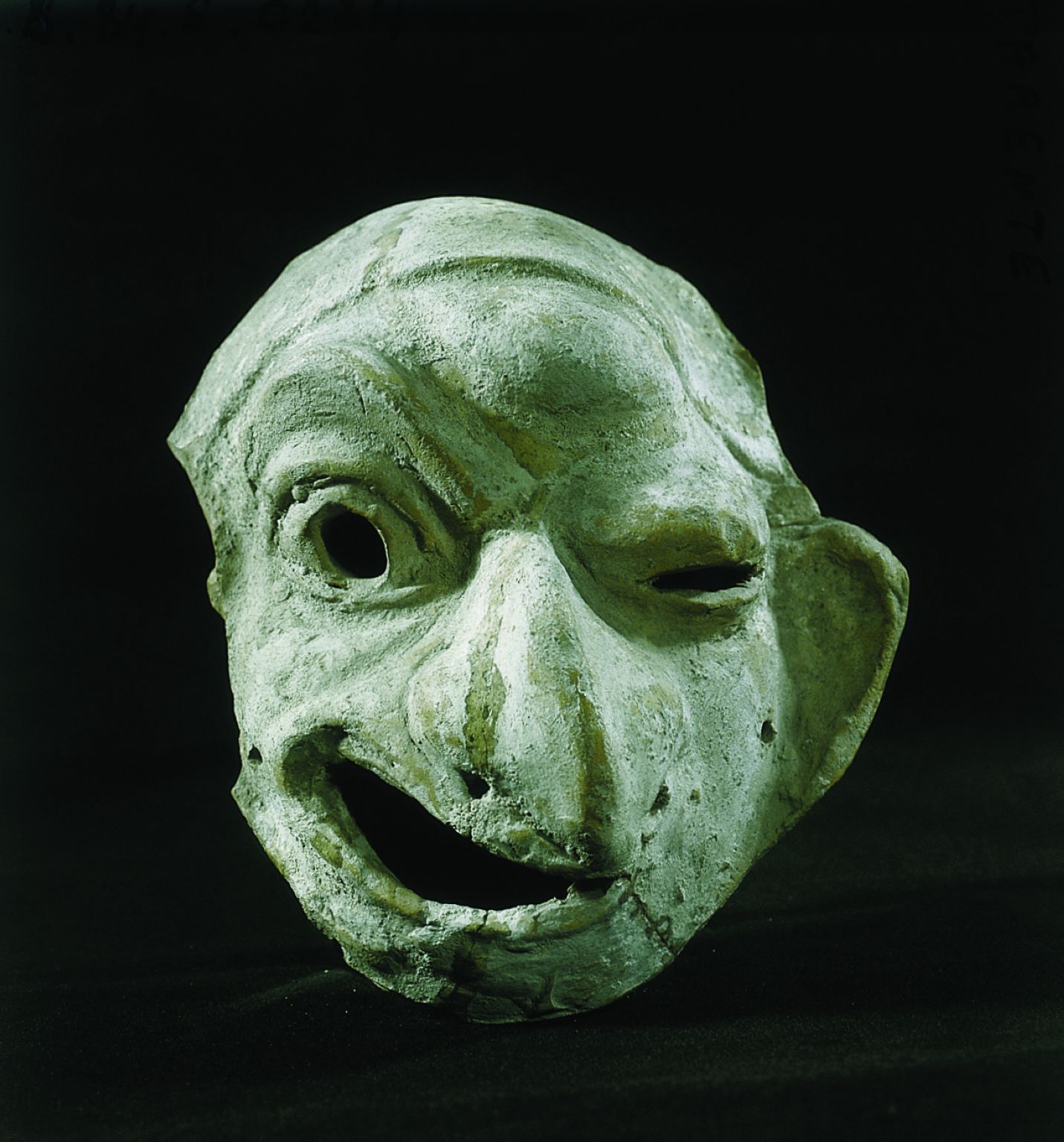

Le théâtre grec, situé dans un sanctuaire, est un bâtiment à caractère religieux. Les premiers théâtres de pierre, très simples, apparaissent au IVe s. av. J.-C. Les représentations ont lieu en plein air, les gradins étant adossés à une pente de colline creusée en hémicycle. La scène, circulaire, se trouve dans le bas. Derrière la scène se dresse un mur percé de portes, et représentant un décor fixe. Les théâtres grecs d'Épidaure et de Pergame jouissent de vues exceptionnelles sur des paysages immenses.

À Rome, Pompée construit en 55 av. J.-C. le premier théâtre permanent. Mais l'habitude veut que les réunions populaires aient lieu au champ de Mars, quartier de Rome dont les terrains sont sans relief, et non plus au flanc d'une colline. Le théâtre est donc construit avec des gradins soutenus par des murs décorés de colonnades ou de pilastres, en demi-cercle autour de l'orchestra. La scène est close dans le fond par un mur, souvent orné de niches et de colonnes : des toiles y sont accrochées et font de l'ombre sur les spectateurs ; le théâtre romain est un espace clos, au contraire du théâtre grec. Des théâtres ovales (amphithéâtres) servaient aux jeux du cirque. Le plus grand d'entre eux est celui de Rome, le Colisée, bâti à la fin du Ier s. apr. J.-C.

Moyen Âge et Renaissance.

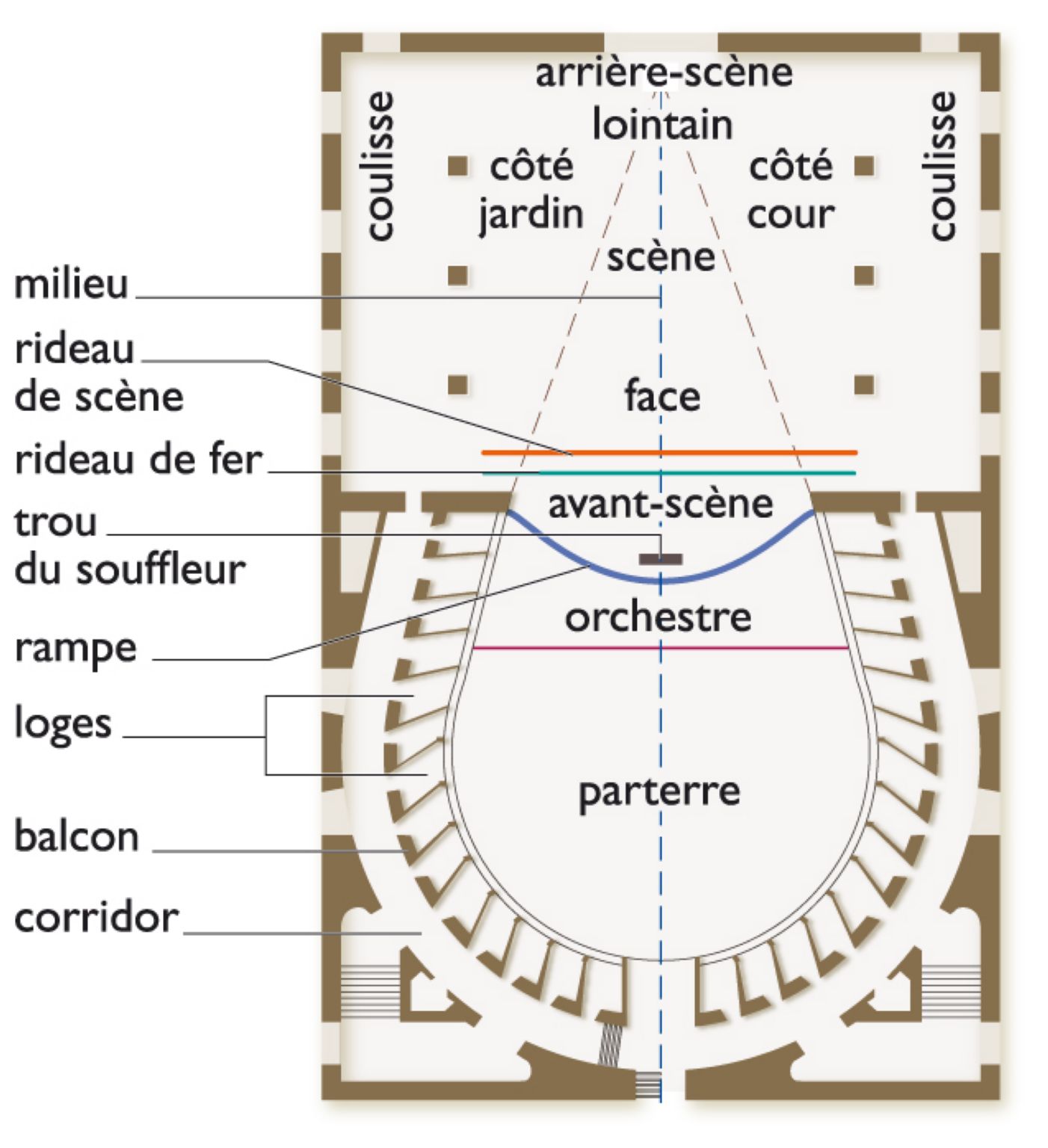

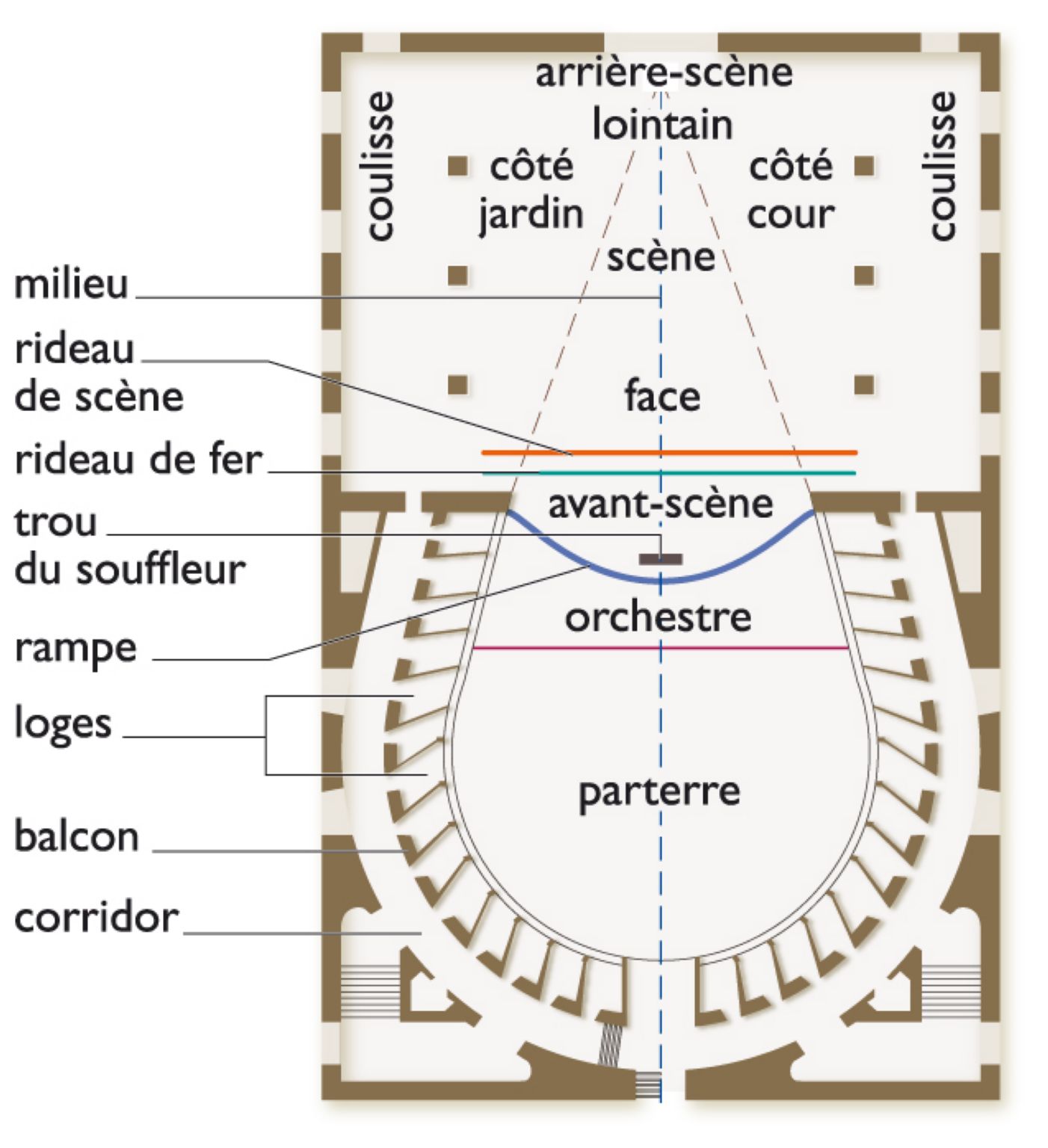

Au Moyen Âge, il n'existe pas de théâtre permanent. L'intérieur de l'église sert de cadre au drame liturgique, et les mystères (récits de la vie du Christ ou des saints) sont représentés sur le parvis. Les acteurs jouent les scènes les unes après les autres, en se déplaçant d'un point à l'autre de la place : il n'y a pas de scène unique. Au XVIe s., les architectes italiens, s'inspirant des théoriciens antiques (Vitruve) et des recherches sur la perspective, construisent à nouveau des théâtres fermés et créent le principe de la salle « à l'italienne ». Cette nouvelle conception du lieu de spectacle repose sur plusieurs étages (balcons et galeries au-dessus de l'orchestre) et sur une salle en forme de fer à cheval permettant au public de voir non seulement la scène mais aussi les autres spectateurs ; dans ce cadre, le public est lui-même, au second plan, un spectacle. Le plus bel exemple en est le théâtre « Olympique », dernière œuvre de Palladio à Vicence.

Du XVIIe au XXe siècle.

Au XVIIe s., la construction de théâtres « à l'italienne » se multiplie en France. Les pièces de Corneille, de Racine et de Molière sont vues par des spectateurs debout dans l'orchestre, ou bien assis sur la scène elle-même. Petit à petit, l'usage d'installer des spectateurs sur la scène se perdra, ils seront assis au parterre (à partir du milieu du XVIIIe s.), au balcon, dans les baignoires ou dans les loges. Mais l'éclairage se fait à la bougie et les incendies sont fréquents. À Bordeaux, le théâtre construit par l'architecte Victor Louis entre 1773 et 1780 est un exemple particulièrement remarquable de ce type de salle.

Dans bien des théâtres du XVIIIe et du XIXe s., une grande partie des places, situées de côté ou en hauteur, ont très peu de visibilité. C'est encore le cas de quelques places du Théâtre des Champs-Élysées à Paris, construit par Auguste Perret en béton. L'utilisation de ce matériau est alors une grande nouveauté et permet de concevoir les balcons en porte à faux (sans le soutien de colonnes qui cachent la scène) : l'ère des salles de spectacle totalement ouvertes vers la scène commence.

Les recherches contemporaines.

Le théâtre contemporain a placé au centre de ses recherches la question des rapports entre le public et le spectacle. L'exploration et la mise en question du rapport traditionnel frontal ont donné lieu à de nombreuses expériences scénographiques (multiplicité des scènes, placement des spectateurs sur la scène et de l'espace de jeu dans la salle, dispositif circulaire) et à la construction de salles à l'espace modulable. L'innovation a pu aussi porter sur la mobilité du spectateur, que celui-ci évolue mécaniquement autour de la scène, dans le « théâtre mobile » de Polieri, ou qu'il soit invité à suivre un itinéraire. Au XXIe siècle, on assiste aussi à un retour à d'anciennes formes spectaculaires, renouvelées par la technique, avec le développement du théâtre de rue. Les architectures les plus récentes qui, souvent, délaissent le gigantisme pour des dimensions modérées et conviviales, ont tourné le dos aux recherches expérimentales et tentent de concilier l'événement collectif et un rapport du public plus intime avec le spectacle, en opposition avec les salles de shows et de rencontres sportives.