nom féminin

(it. razza, du lat. ratio)

Le faux concept de « races humaines ».

Face à la diversité humaine, on tenta d'établir des classifications, en Europe, dès la fin du XVIIe s., en utilisant les critères physiques les plus immédiatement apparents (couleur de la peau, taille, etc.) et en les associant à des caractéristiques socioculturelles. La répartition des êtres humains en groupes identifiés dériva ensuite vers une hiérarchisation de ces groupes en faveur des Occidentaux (à l'origine de l'élaboration de ce système). Cela constitua le terreau sur lequel se développèrent, au cours du XIXe s., les théories racistes, fondées sur des critères biologiques (et non des critères géographiques et environnementaux) : ce racisme dit scientifique (ou racisme biologique) conduisit, au début du XXe s., à l'élaboration des théories nazies.

Après la Seconde Guerre mondiale, la prise de conscience de l'étendue des crimes nazis et la décolonisation ont concouru à l'abandon de toute idée de hiérarchisation des êtres humains. Parallèlement, les travaux en génétique humaine ont ôté toute validité et toute pertinence au concept de race humaine.

S'il perdure dans certaines sociétés (comme aux États-Unis), le concept de race humaine est exclusivement socioculturel. Car il ne faut pas oublier que, du point de vue de la science moderne, il est impossible de définir des races (c'est-à-dire des sous-espèces) à l'intérieur de l'espèce humaine – ni par la biologie, ni par l'anthropologie.

Diversité apparente, unité biologique.

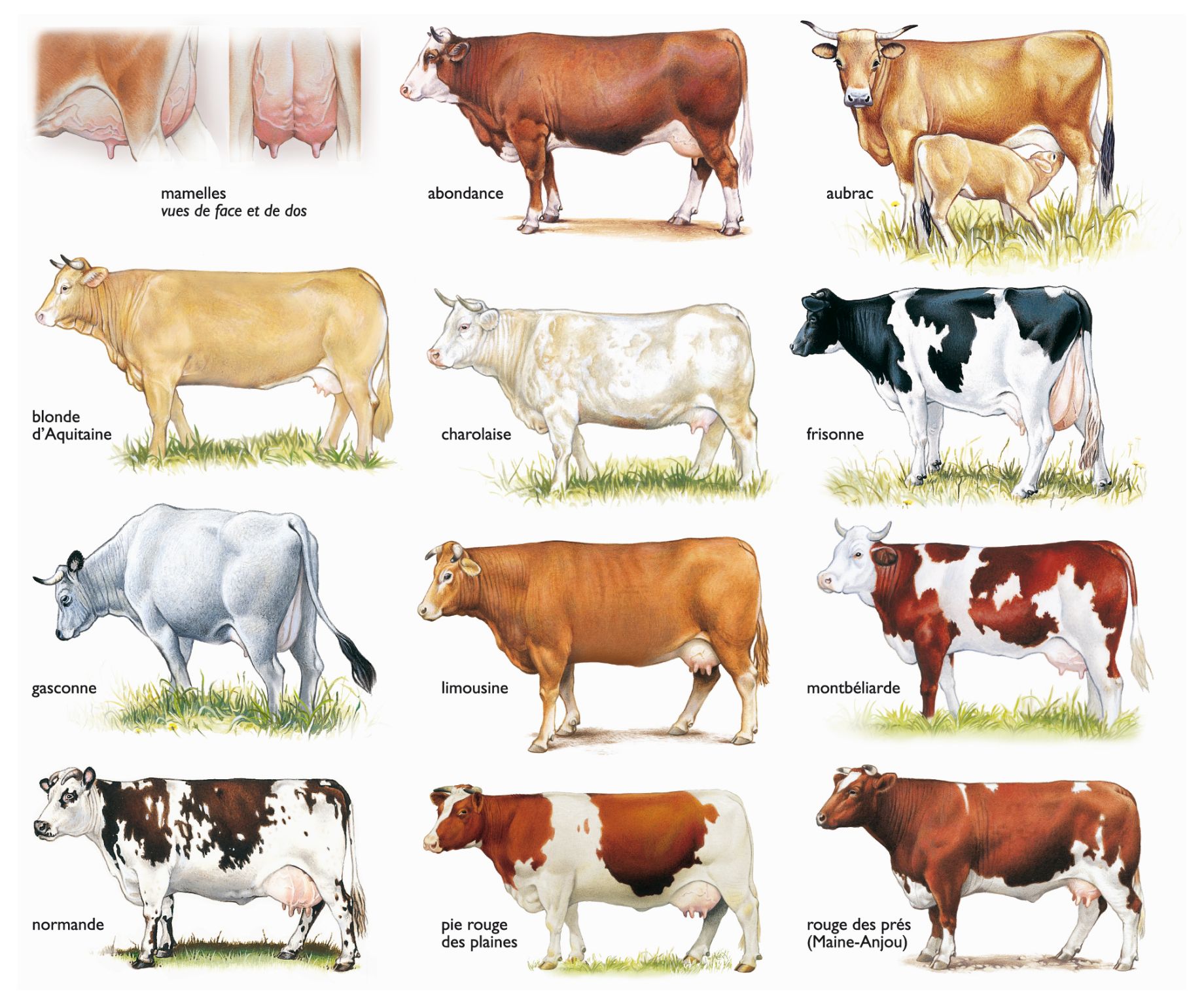

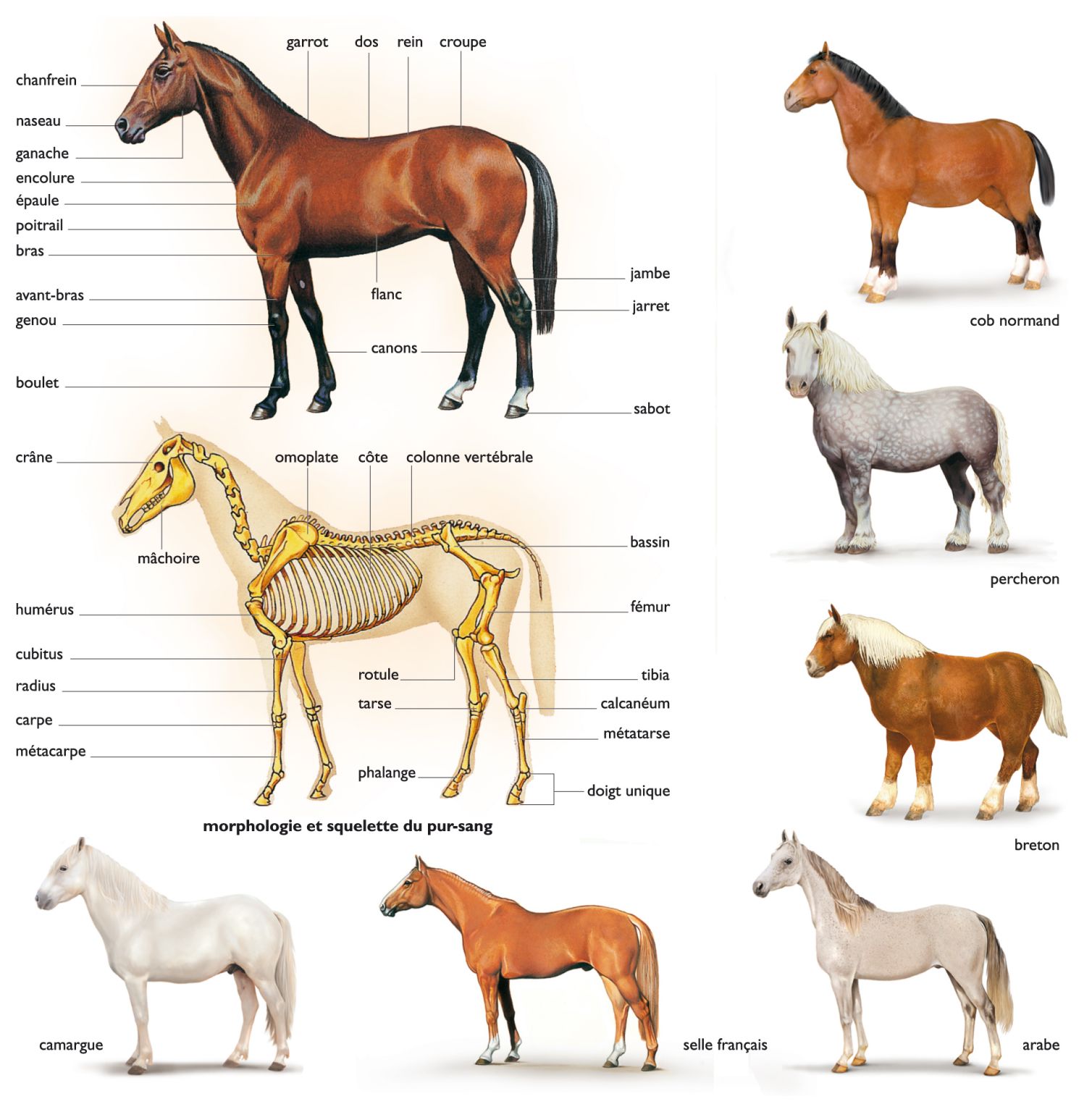

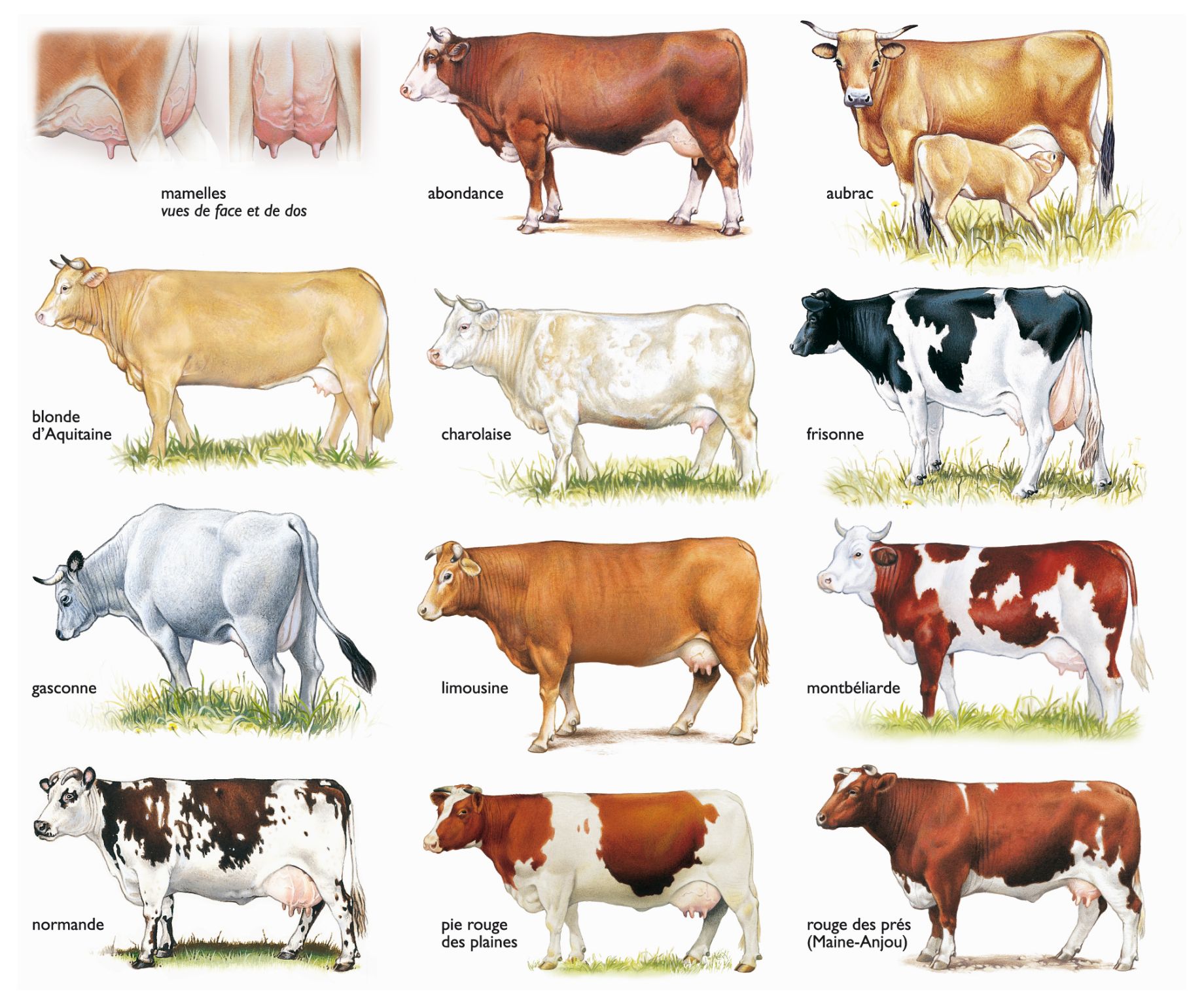

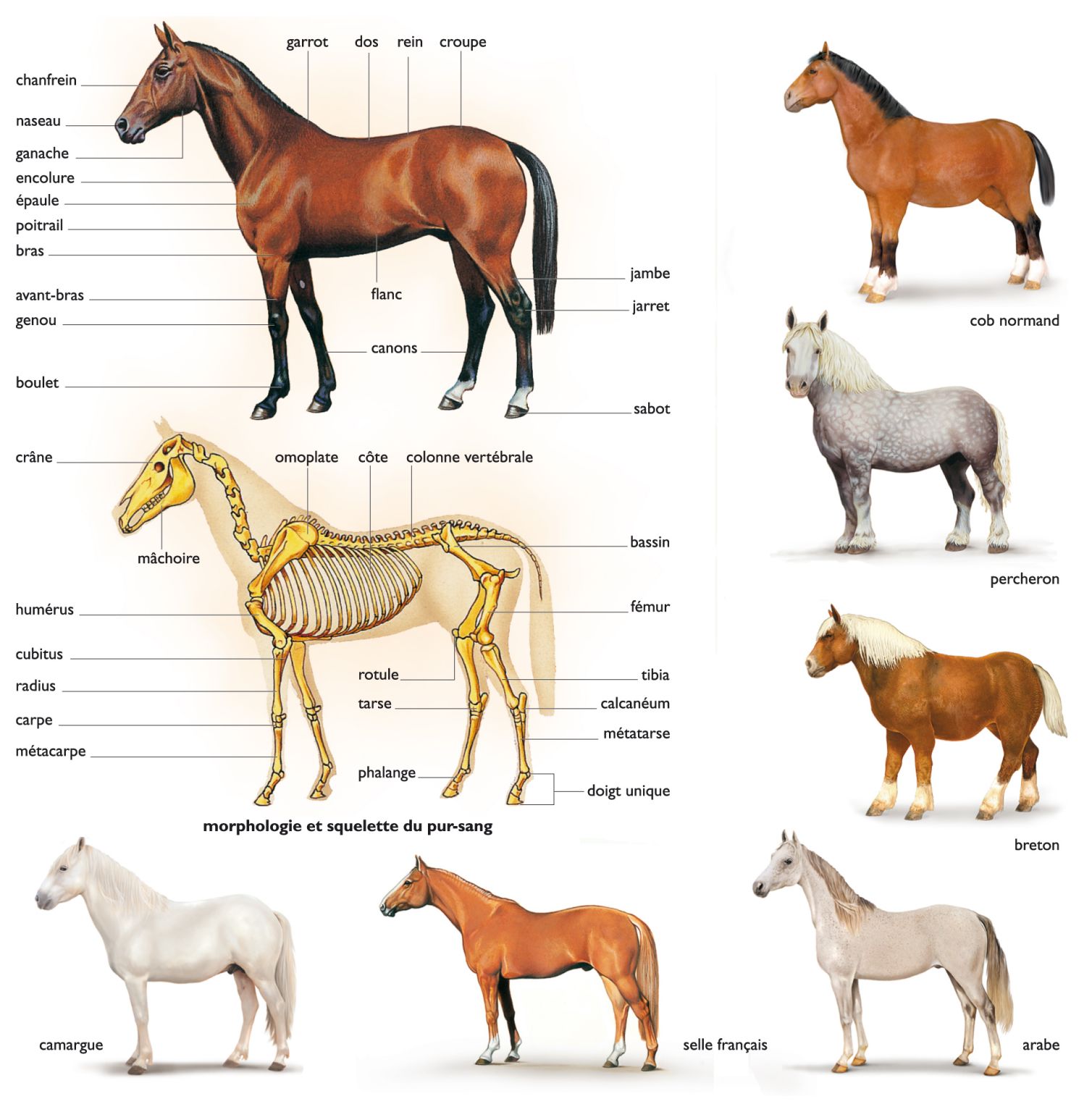

On définit une race animale comme un groupe d'individus possédant un ensemble de gènes communs, absents des autres races de la même espèce. Or, la génétique a montré qu'aucun groupe humain ne possède en propre des gènes que l'on ne retrouverait pas dans d'autres groupes. Autrement dit, chaque population humaine renferme la quasi-totalité des gènes présents dans l'humanité.

Quand aux différences anatomiques visibles (pigmentation de la peau, texture des cheveux, forme du nez, des yeux, taille), il s'agit d'adaptations superficielles à un milieu, auxquelles nous, êtres humains, attachons beaucoup d'importance – sans doute parce que la vue joue un rôle fondamental dans notre perception –, surtout lorsque ces différences sont amplifiées par les différences culturelles ! De plus, ces différences sont le résultat de l'activité de gènes communs : ainsi, la couleur de la peau, par ex., provient des mêmes gènes chez tous les êtres humains (ceux à l'origine de la fabrication d'un pigment brun, la mélanine). C'est, en fait, le niveau d'expression de ces gènes qui donne une couleur de peau différente, selon qu'ils produisent peu ou beaucoup de mélanine (un peu comme de mêmes cordes vocales sont capables de produire des sons différents, du plus aigu au plus grave).

Par ailleurs, la science a montré que la diversité génétique de l'espèce humaine est très faible : il n'y a que 0,5 % environ de différence dans l'ADN de deux êtres humains, quelle que soit leur origine ethnique (c'est moins que ce qui existe, par exemple, entre deux zèbres d'une même espèce). La raison en est sans doute l'apparition récente (à l'échelle de l'histoire de la vie sur la Terre) de notre espèce, à partir d'une unique population peu nombreuse. Homo sapiens est en effet apparu il y a 150 000 ans environ, en Afrique, foyer à partir duquel la Terre s'est peuplée par des migrations successives : autant d'éléments qui portent un coup fatal à l'idée de subdivisions au sein de l'espèce humaine.