nom masculin

(mot lat., du gr. leikhên, qui lèche)

Végétal composite formé par l'association (symbiose) d'un champignon et d'un être vivant unicellulaire pratiquant la photosynthèse (algue unicellulaire ou cyanobactérie).

Description.

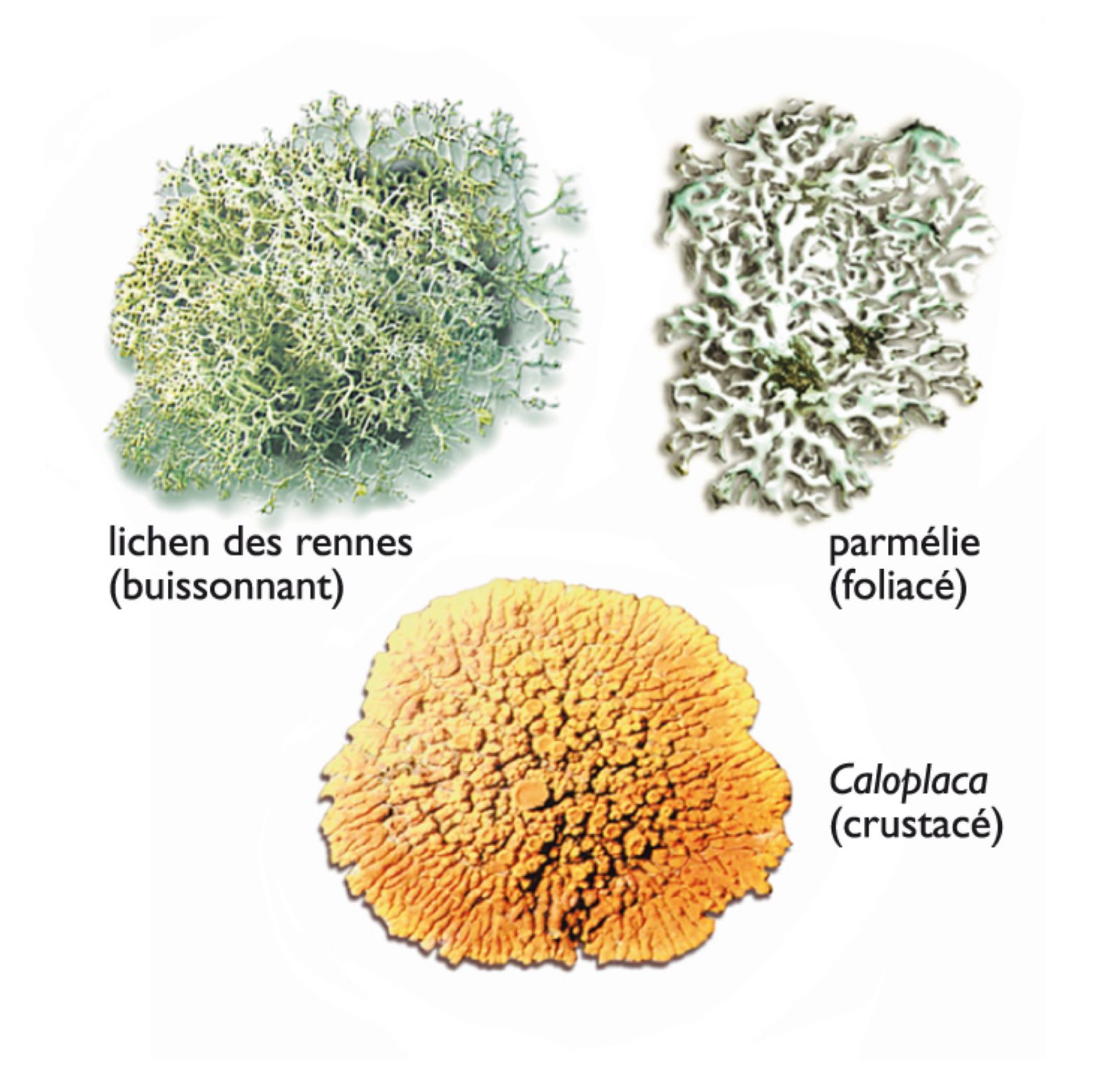

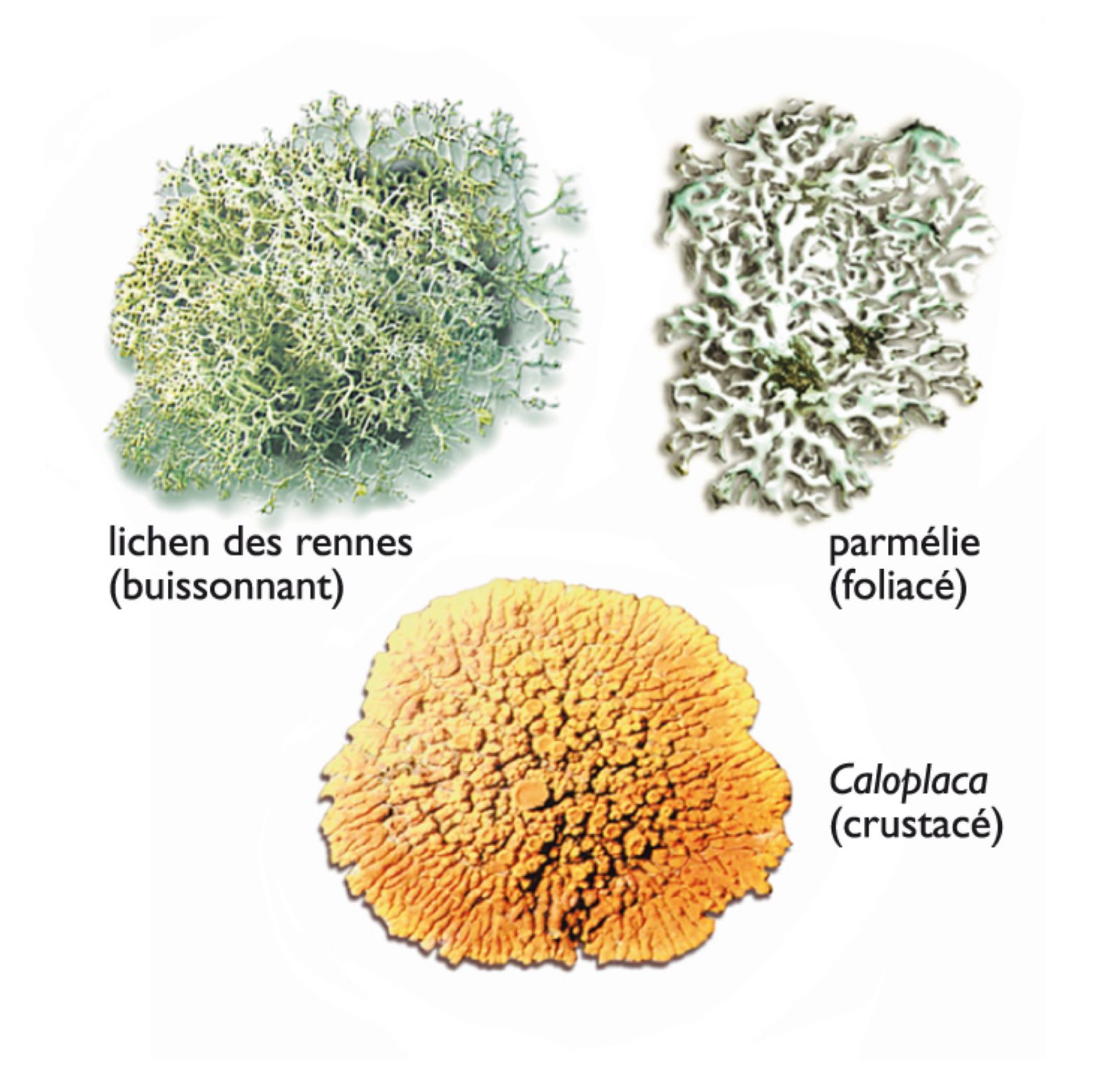

Les lichens ne possèdent ni tiges ni racines : ce sont des thallophytes. Leur aspect est très variable : en croûte, en forme de feuille, portant des ramifications buissonnantes, gélatineux. On en connaît, en tout, plus de 20 000 espèces.

Dans un lichen, le champignon et son partenaire unicellulaire sont totalement mêlés, ou bien disposés en couches plus ou moins ordonnées. L'algue ou la cyanobactérie contiennent de la chlorophylle et pratiquent la protosynthèse : elles produisent de la matière organique dont le champignon se nourrit. Il forme de son côté une couche protectrice qui évite la déshydratation à l'algue ou à la cyanobactérie. De plus, avec ses filaments, il assure l'absorption de l'eau et des sels minéraux qui servent de matières premières pour la photosynthèse.

Reproduction et répartition.

Les lichens se reproduisent principalement par reproduction asexuée : ils libèrent des sortes de petites « boutures » composées de cellules de champignon et d'algue (ou de cyanobactérie), qui sont dispersées par le vent ou l'eau. Les lichens poussent sur des supports variés et très pauvres : troncs d'arbres, rochers, sable, déserts, là où souvent aucune autre végétation ne peut se développer. Ce sont des végétaux pionniers. Ils forment aussi la dernière végétation que l'on trouve en altitude (à la limite des neiges éternelles) et à proximité des pôles.

Rôle écologique.

Les lichens ont un rôle particulier en écologie appliquée : ce sont des indicateurs de pollution.