GÉOGRAPHIE

D'une superficie triple de celle de la France, l'Iran est un peu plus peuplé. Il est formé en majeure partie de hauts plateaux (souvent plus de 1 000 m), arides, parfois désertiques (Kavir et surtout Lut), aux hivers froids, aux étés torrides. Ces plateaux sont dominés, au N. et à l'O., par de puissants massifs (l'Elbourz, dépassant 5 600 m) et chaînes (le Zagros, étiré sur 1 800 km), plus humides et encore largement boisés. Dans le Nord et l'Ouest, l'agriculture pluviale est possible, quoique souvent aléatoire. Ailleurs domine un élevage ovin très extensif, largement lié à un nomadisme en recul. Le blé est la céréale dominante. Le thé, la canne à sucre, le coton, le tabac sont les principales cultures de plantation, mais sont destinés en priorité au marché intérieur. L'agriculture (avec l'élevage) occupe encore 18 % de la population active, malgré les progrès de l'urbanisation.

Cette population, constituée pour la moitié environ de Persans (avec des minorités importantes à la périphérie, en Azerbaïdjan, au Kurdistan, au Khuzestan, au Baloutchistan), est urbanisée aujourd'hui à plus de 70 %. Ce chiffre est sans rapport avec l'industrialisation, qui demeure faible. L'ensemble de l'économie est toujours dominé par le secteur des hydrocarbures. L'Iran demeure un notable producteur de pétrole et de gaz, mais dispose surtout d'énormes réserves. Le pétrole et ses dérivés constituent l'essentiel des exportations. Leurs revenus ont favorisé une industrialisation, freinée par la révolution islamique, la guerre avec l'Iraq et l'embargo américain.

HISTOIRE

L'Iran ancien. Au IIe millénaire av. J.-C., les Aryens, peuple indo-européen, s'installent sur le plateau iranien. Au IXe s. av. J.-C., leurs descendants, les Mèdes et les Perses, atteignent la chaîne du Zagros.

Fin du VIIe s. Les Mèdes posent les bases de la puissance iranienne.

550 av. J.-C. Cyrus le Grand, de la dynastie des Achéménides, détruit l'Empire mède et fonde l'Empire perse.

En vingt-cinq ans, Cyrus et son fils Cambyse conquièrent un immense territoire intégrant l'Asie Mineure (guerre contre Crésus, roi de Lydie, v. 546), la Mésopotamie (prise de Babylone, 539) et l'Égypte (525).

522-486. Darios Ier étend l'Empire de la Thrace au bassin de l'Indus. Il le divise en provinces, les satrapies, liées par un réseau de routes royales et dirigées par des satrapes (gouverneurs). La civilisation perse connaît alors son apogée avec les monuments de Suse et de Persépolis, et la réforme de sa religion, le mazdéisme, par Zarathushtra au VIe s. Mais les guerres médiques, qui se prolongent sous le règne de Xerxès Ier (486-465), mettent un frein à l'expansion perse. L'Empire est par la suite affaibli par les luttes dynastiques et la révolte des satrapes.

331. Le dernier Achéménide, Darios III, est battu près d'Arbèles par Alexandre le Grand, qui annexe ses États. Après la mort d'Alexandre (323), Séleucos, un de ses généraux, fonde la dynastie des Séleucides, qui perd rapidement le contrôle de l'Iran.

250 av. J.-C. - 224 apr. J.-C. Les Parthes règnent sur l'Iran et mettent en échec les armées romaines.

226. Ardacher fonde l'État sassanide. Redoutable adversaire de Rome puis de l'Empire byzantin, l'Empire sassanide a pour principaux souverains Chahpuhr Ier (241-272) et Khosro Ier (531-579). Le mazdéisme devient religion d'État.

L'Iran après la conquête arabe

642. Conquête arabe. Intégré à l'empire musulman des Omeyyades, puis, à partir de 750, des Abbassides, l'Iran est islamisé. Il passe par la suite aux mains de dynasties turques (Seldjoukides, XIe-XIIe s.) et mongoles (XIIIe-XVe s.).

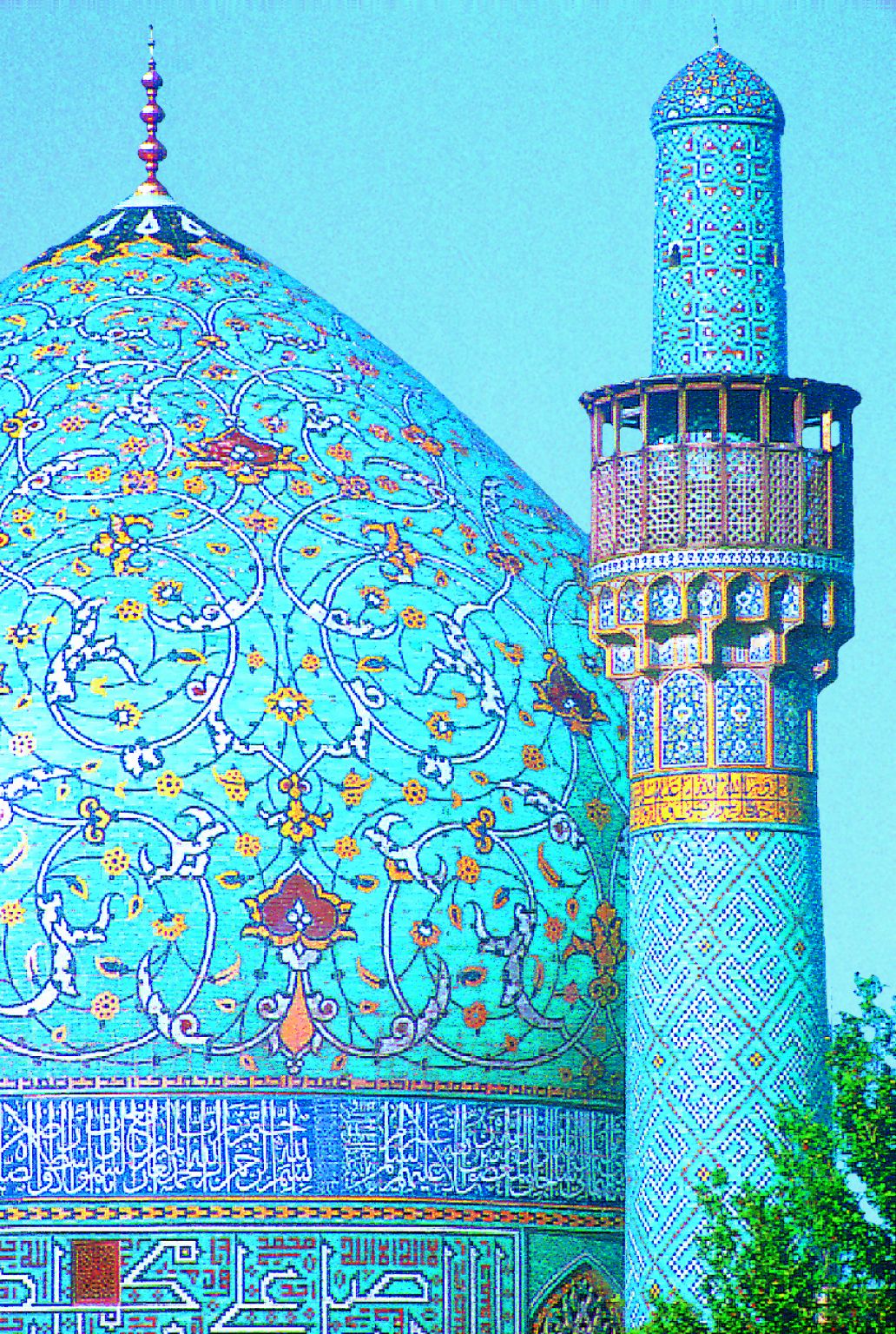

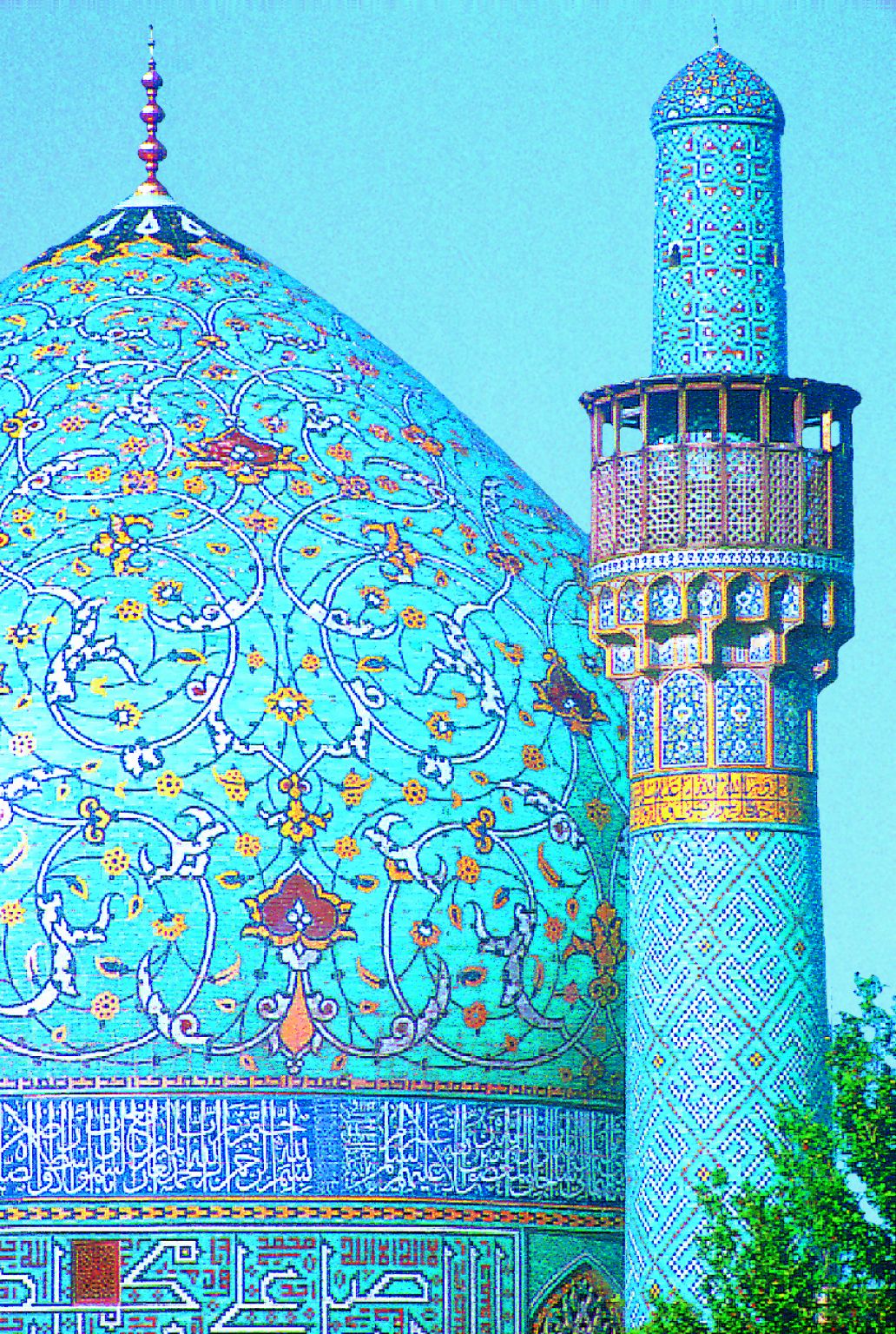

1501-1736. La dynastie séfévide règne sur l'Iran et fait du chiisme duodécimain la religion d'État. En conflit avec les Ottomans, elle est à son apogée sous Abbas Ier (1587-1629).

1796. La dynastie turque des Qadjar monte sur le trône.

L'Iran contemporain. Au XIXe s., le territoire de l'Iran est amputé des provinces du Caucase, annexées par l'Empire russe, ainsi que de la région d'Harat (Afghanistan).

1906. L'opposition nationaliste, libérale et religieuse, obtient l'octroi d'une Constitution.

1907. Un accord anglo-russe divise l'Iran en deux zones. La découverte d'importantes réserves de pétrole accentue la dépendance du pays à l'égard de l'étranger.

1925. Le général Reza Khan, au pouvoir depuis 1921, se proclame chah et fonde la dynastie des Pahlavi. Il entreprend de moderniser et d'occidentaliser le pays.

1941. Soviétiques et britanniques occupent une partie de l'Iran (d'où l'essor d'un mouvement nationaliste). Reza Chah abdique en faveur de son fils Mohammad Reza.

1951. Mossadegh, chef du parti nationaliste et Premier ministre, nationalise les pétroles iraniens.

1953. Il est destitué par le chah.

Le chah entreprend de moderniser l'Iran (réformes agraire, administrative) tout en réprimant durement l'opposition. À la fin des années 1970, celle-ci se transforme en insurrection sous la conduite de l'ayatollah Khomeyni, chef spirituel des chiites.

1979. Le départ du chah (janv.) est suivi par la création d'une République islamique (mars), dirigée par Khomeyni. La prise d'otages à l'ambassade américaine à Téhéran (nov.) provoque une grave crise avec les États-Unis.

1980-1988. Guerre avec l'Iraq.

1989. Mort de Khomeyni. Ali Khamenei lui succède avec le titre de « guide ». Hachemi Rafsandjani est élu à la présidence de la République.

1997. Le réformateur Mohamad Khatami est élu à la tête de l'État. Il est réélu triomphalement en 2001, mais la vie politique demeure contrôlée par les conservateurs.

2005. L'accession de Mahmud Ahmadinejad, le maire ultraconservateur de Téhéran, à la présidence entraîne une radicalisation du régime et un isolement international de l'Iran à la suite de la reprise de son programme nucléaire.

2009. Sa réélection, au terme d'un scrutin dont les résultats sont contestés par ses adversaires (Mir Hossein Moussavi et Mehdi Karoubi en tête), est suivie de manifestations de grande ampleur, sévèrement réprimées.

2013. L'élection du modéré Hassan Rohani (réélu en 2017) permet une détente internationale, avec un début de règlement du contentieux nucléaire et une levée partielle des sanctions (accord de Vienne, 2015). Mais l'engagement de l'Iran dans la région (Syrie, Iraq, Yémen) entraîne de fortes tensions avec l'Arabie saoudite.

2018-2019. Les États-Unis rétablissent une partie des sanctions, arguant d'un non-respect de l'accord par l'Iran.

2021. Ebrahim Raïssi, plus conservateur que le président sortant, est élu à la tête de l'État.

2022. La mort d'une femme détenue par la police des mœurs entraîne de grandes manifestations des femmes et de la jeunesse, contre le régime iranien.

2024. E. Raïssi meurt dans le crash de son hélicoptère (mai). Le réformateur Masoud Pezeshkian est élu président (juill.).