GÉOGRAPHIE

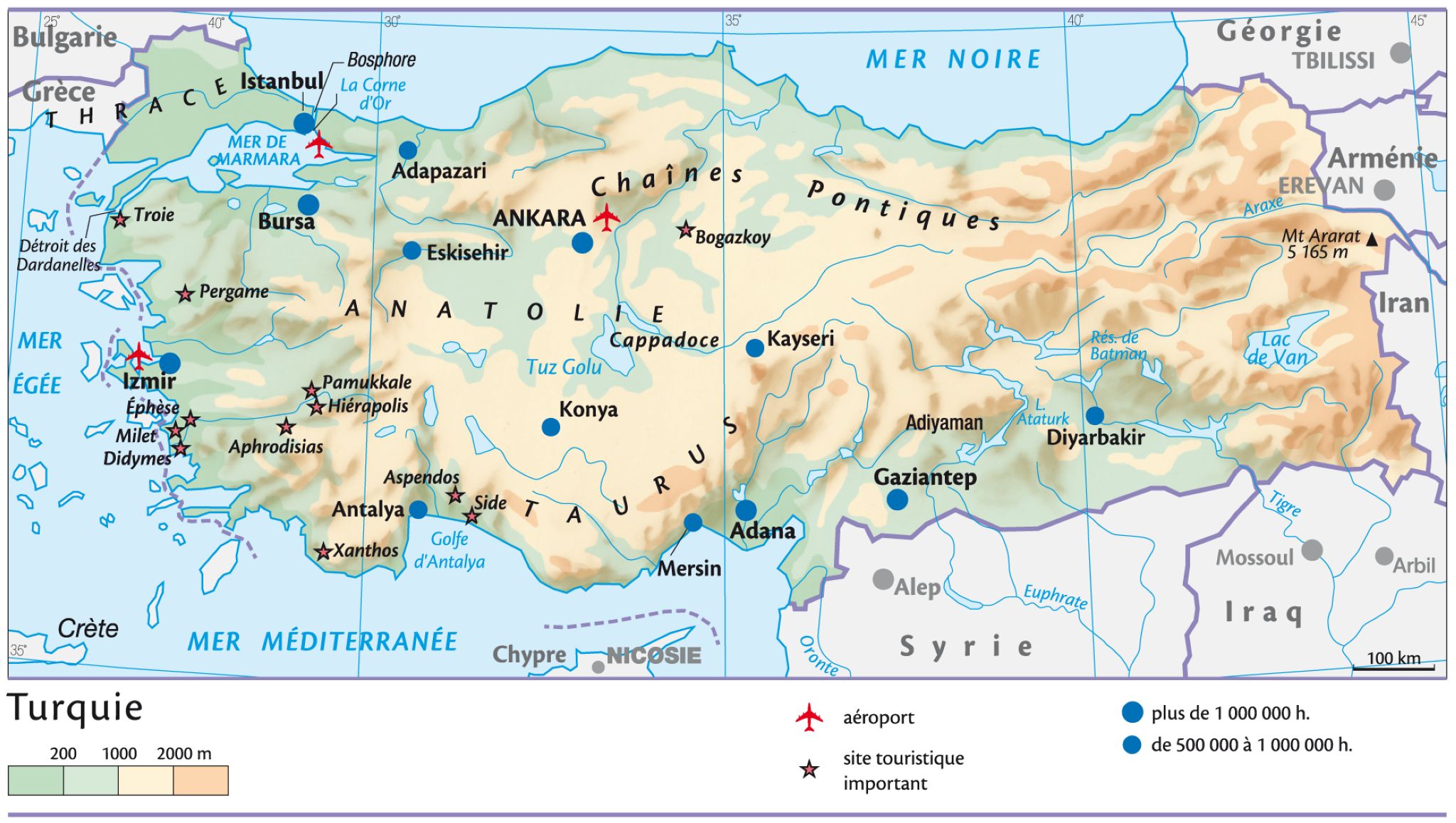

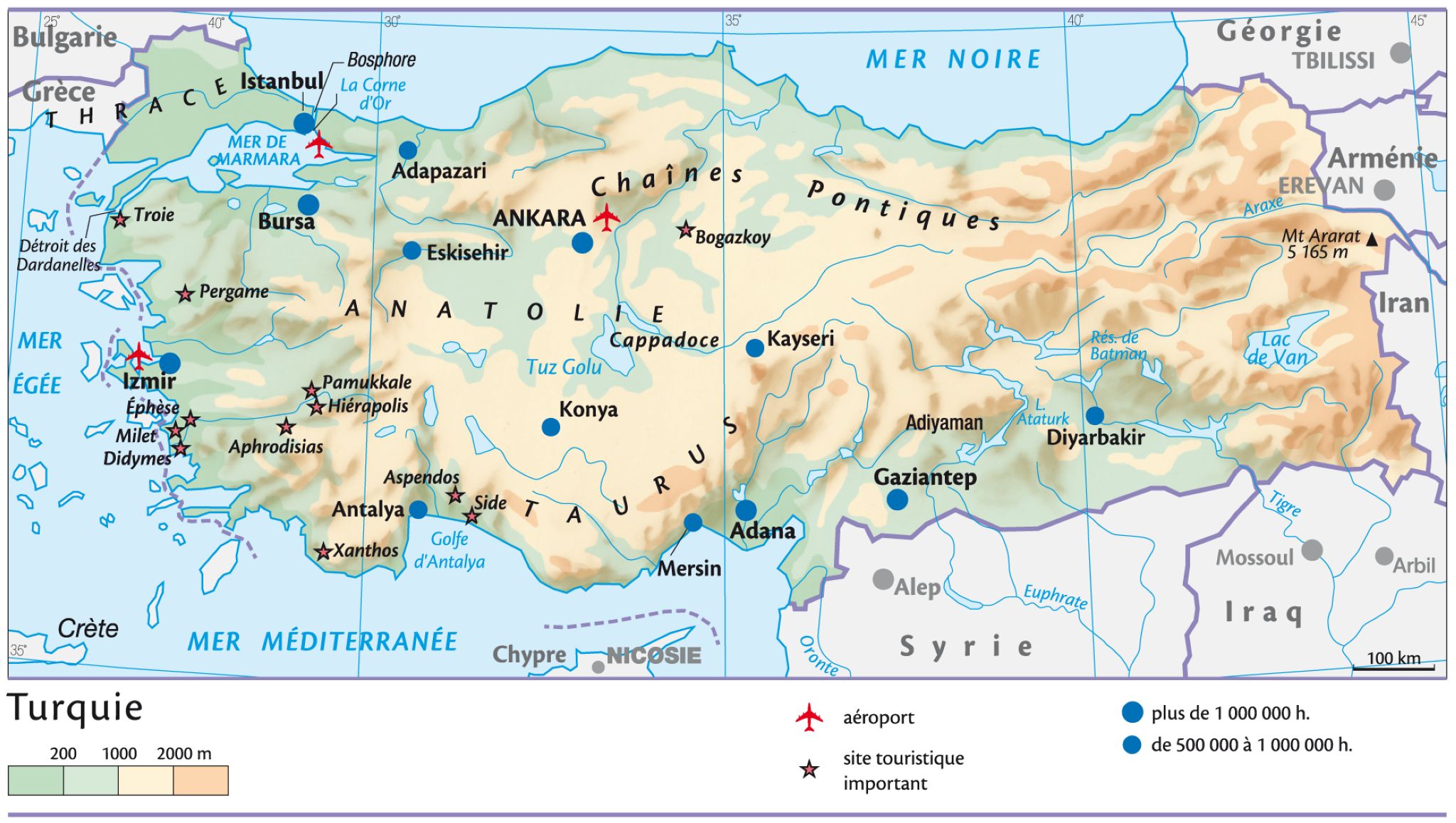

Les conditions naturelles. Bordé au nord par les chaînes pontiques, difficilement franchissables, et au sud par les chaînes du Taurus et de l'Anti-Taurus (chaînes tauriques), le plateau anatolien occupe la majeure partie de la Turquie. D'une altitude moyenne de 1 132 m, accidenté, coupé de bassins parfois occupés par des lacs (lac de Van), le plateau est basculé de l'est, où il culmine au mont Ararat, vers l'ouest où il plonge dans la mer Égée.

L'été est très chaud dans tout le pays, mais le régime des pluies est varié. Les côtes de la mer Noire sont arrosées en toutes saisons, tandis que les bordures égéennes et méditerranéennes reçoivent leurs pluies, abondantes, en hiver. Vers l'est, les nuances continentales s'accentuent. Les pluies de printemps et d'été diminuent sur le plateau intérieur qui reçoit le plus souvent moins de 400 mm, en même temps que les hivers deviennent froids. La végétation arbustive méditerranéenne et les forêts des chaînes pontiques et tauriques s'opposent à l'aridité des hautes terres de l'Anatolie intérieure.

La population. Les nomades turcs venus d'Asie centrale ont submergé les populations sédentaires grecques, arméniennes et kurdes. Depuis le massacre des Arméniens en 1915, les Kurdes constituent la seule minorité importante (12 millions de personnes). La population, islamisée, vit surtout dans l'Ouest et est urbanisée pour les deux tiers. Son accroissement naturel demeure élevé.

L'économie. L'agriculture emploie plus de 19 % des actifs, essentiellement dans de petites exploitations familiales. Les céréales (orge, blé) occupent environ la moitié des terres cultivées ; celles-ci se localisent surtout sur le plateau anatolien où elles sont juxtaposées à l'élevage des moutons et des chèvres. Les rivages de la mer de Marmara et de la mer Noire sont le domaine des arbres fruitiers, du tabac et de la betterave à sucre, auxquels s'ajoutent vers l'E. les théiers et les noisetiers. Sur la côte méditerranéenne se cultivent le coton, les agrumes, les bananiers, le raisin et le riz. Le pays est autosuffisant et exportateur. Mais la part des produits agricoles dans le total des exportations a baissé et se situe actuellement autour de 12 %.

Les ressources minières sont variées : houille et lignite, fer, cuivre, bauxite, chrome, manganèse, pétrole. La production d'électricité est assurée à 38 % par le gaz, l'hydroélectricité n'en fournissant plus que 25 %. Le secteur industriel est tourné en partie vers l'exportation. Le textile et la confection viennent largement en tête, suivis par l'alimentation, la construction automobile, les travaux publics, la métallurgie, les constructions électriques, la chimie, le tabac et le cuir.

Le tourisme, les envois des travailleurs émigrés complètent les ressources de la Turquie, qui occupe une situation de carrefour entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Le chômage, l'endettement extérieur, une forte inflation, des tensions sociales et politiques, le déséquilibre entre l'Ouest et l'Est fragilisent le pays.

HISTOIRE

Après la défaite de l'Empire ottoman (1918), qui est occupé par les Alliés, Mustafa Kemal, dit Atatürk, entreprend de construire un État national turc à partir de l'Anatolie.

1920. La Grande Assemblée nationale d'Ankara l'élit président (avr.). Les Grecs, soutenus par la Grande-Bretagne, débarquent en Asie Mineure (juin). Le sultan Mehmed VI signe le traité de Sèvres (août).

1922. Les Grecs, battus, signent l'armistice de Mudanya. Mustafa Kemal abolit le sultanat.

1923. Le traité de Lausanne fixe les frontières de la Turquie.

Arméniens et Kurdes sont abandonnés par les Alliés qui les soutenaient. La république est instaurée ; Mustafa Kemal en devient le président. Il entreprend la révolution nationale afin de faire de la Turquie un État laïque, moderne et occidentalisé.

1924. Le califat est aboli.

1938. À la mort de Mustafa Kemal, Ismet Inönü devient président de la République.

Restée neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, la Turquie bénéficie du plan Marshall à partir de 1947.

1950. Adnan Menderes accède au pouvoir. Il rompt avec le dirigisme étatique et tolère le retour aux traditions islamiques.

1952. La Turquie devient membre de l'OTAN.

1960. Le général Gürsel prend le pouvoir. A. Menderes est condamné à mort et exécuté.

1961-1971. Des gouvernements de coalition sont formés par I. Inönü (1961-1965), puis par Süleyman Demirel (1965-1971).

1970-1972. Des troubles graves éclatent ; l'ordre est restauré par l'armée.

1974. Bülent Ecevit, Premier ministre, fait débarquer les forces turques à Chypre. S. Demirel et B. Ecevit alternent au pouvoir de 1975 à 1980. L'aggravation des troubles provoque un coup d'État militaire (1980).

1983. Les partis politiques sont à nouveau autorisés et un gouvernement civil est formé par Turgut Özal.

1991. S. Demirel est à nouveau Premier ministre.

1993. Après la mort de Turgut Özal, S. Demirel est élu président de la République.

1996-1997. À la suite de la percée de leur parti (Refah) aux élections, les islamistes accèdent pour la première fois au pouvoir, mais ils sont rapidement écartés par l'armée.

1999. B. Ecevit redevient Premier ministre. Le chef de la rébellion kurde, Abdullah Öcalan, est arrêté. La Turquie est reconnue pays candidat à l'entrée dans l'UE.

2000. Ahmet Necdet Sezer est élu président.

2002-2003. Victoire du parti musulman modéré AKP. Son chef, Recep Tayyip Erdoğan, devient Premier ministre.

2005. Début des négociations d'adhésion à l'Union européenne.

2007. Nouvelle victoire de l'AKP aux élections. Abdullah Gül (numéro 2 du parti) est élu président de la République.

2009. La Turquie engage un processus de normalisation de ses relations avec l'Arménie.

2014. Première élection présidentielle au suffrage universel direct. R. T. Erdoğan est élu dès le premier tour.

2015. Quatrième victoire consécutive de l'AKP dans un contexte de fortes tensions dues à la reprise des combats entre l'armée et les rebelles kurdes, à l'intervention militaire de la Turquie dans la guerre civile en Syrie (dont elle accueille de très nombreux réfugiés) et aux attentats terroristes.

2016-2017. À la faveur d'une tentative manquée de putsch militaire (juillet 2016), le président Erdoğan instaure un régime de plus en plus autoritaire. Une vaste purge est déclenchée dans l'Administration, l'armée, la justice, l'enseignement, les médias. Les atteintes aux libertés se multiplient.

2018. À la suite de la réforme constitutionnelle de 2017 qui institue un régime présidentiel et supprime le poste de Premier ministre, les élections présidentielle et législatives sont avancées ; elles voient la victoire de R. T. Erdoğan (réélu en 2023) et de l'AKP, qui perd cependant sa majorité absolue.