GÉOGRAPHIE

Le milieu naturel. Une ligne joignant le Grand Khingan au Yunnan (par l'ouest du Sichuan) sépare une Chine occidentale, formée de vastes plateaux et de dépressions qui sont cernés de hautes chaînes (Himalaya, Karakorum, Tian Shan), et une Chine orientale, au relief plus morcelé, plus bas, descendant par paliers vers la mer. Ici se juxtaposent plateaux, collines et plaines, et le climat, variant avec la latitude, introduit dans cette Chine orientale une division essentielle entre une Chine du Nord et une Chine du Sud (séparées par la chaîne des Qinling). La Chine orientale est presque entièrement dans le domaine de la mousson, apportant des pluies d'été, beaucoup plus abondantes au S. (2 620 mm à Hongkong) qu'au N. (630 mm à Pékin). Les températures décroissent (surtout en hiver) également du S. (au caractère subtropical) vers le N. La Chine occidentale est aride, voire désertique, avec, comme dans la Chine du Nord, de gros écarts thermiques entre l'hiver et l'été. De grands fleuves (dont le Huang He et le Yangzi Jiang) traversent d'O. en E. la Chine orientale, axes de circulation et de peuplement.

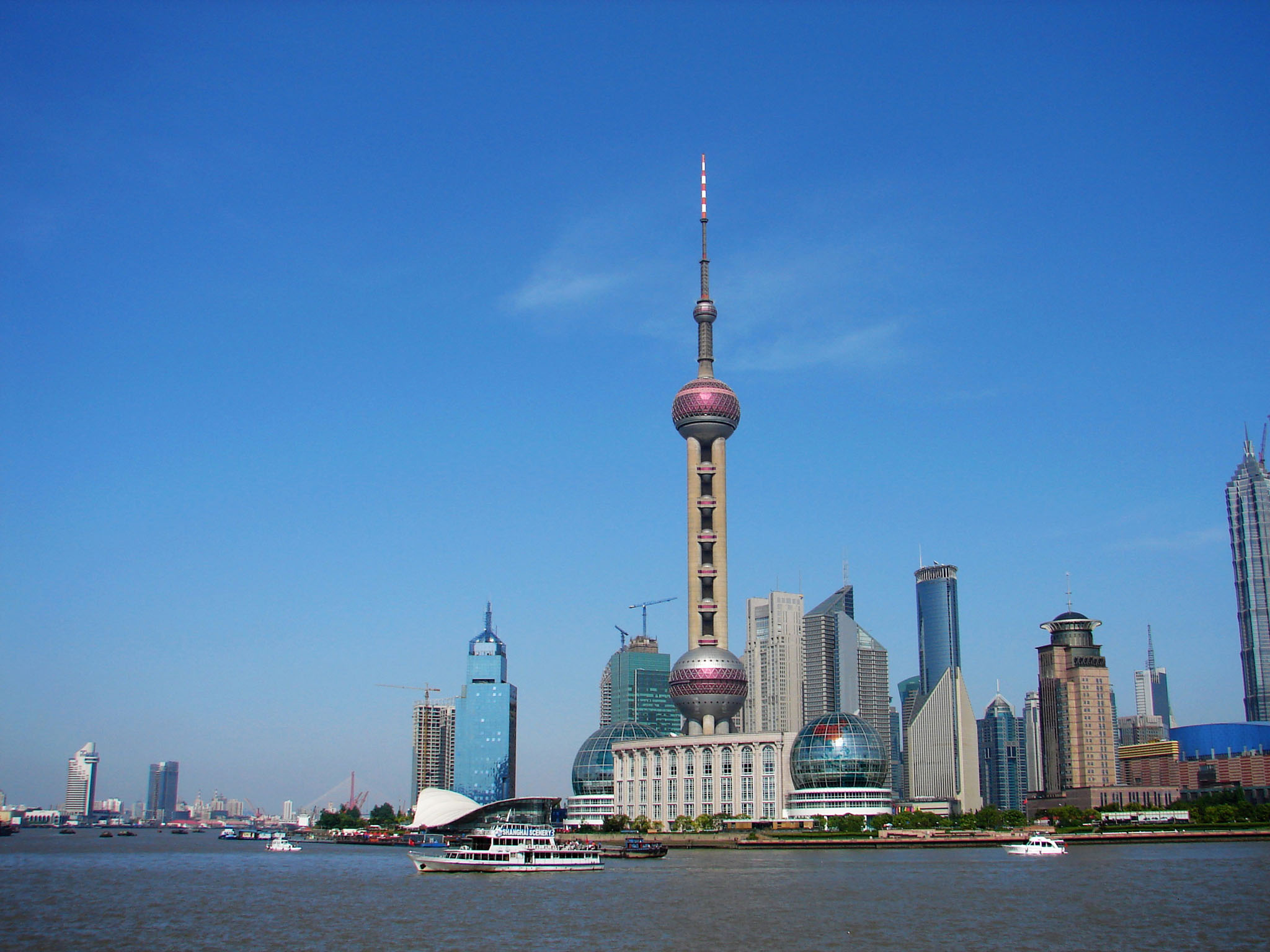

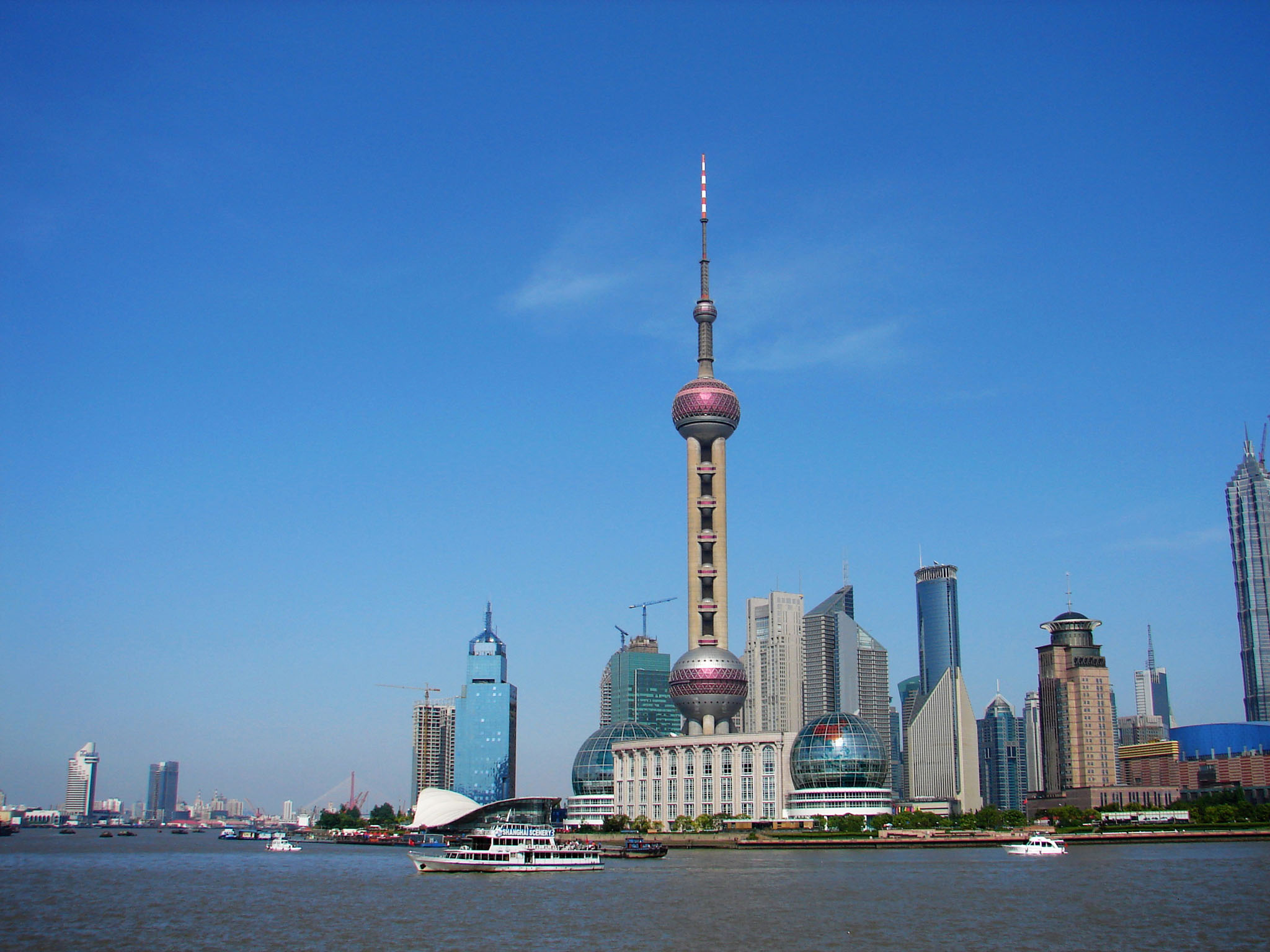

La population. La Chine est, de loin, le pays le plus peuplé du monde. La population juxtapose une majorité de Han, les Chinois proprement dits (près de 95 % du total) et de nombreuses minorités (parfois plusieurs millions de personnes [Ouïgours, Tibétains, Mongols, etc.]) vivant dans les régions périphériques. Elle s'accroît à un rythme aujourd'hui ralenti par une politique de limitation des naissances, sur laquelle le gouvernement revient depuis peu. La densité moyenne est voisine de 138 hab. au km2, mais ce chiffre n'est pas significatif : 90 % des habitants se regroupent sur le sixième du territoire (les plaines et bassins de la Chine orientale). Les villes concentrent environ 56 % de la population et une centaine d'entre elles dépasse le million d'habitants ; Shanghai, Pékin, Hongkong, Tianjin et Wuhan sont les plus importantes.

L'économie. Le problème alimentaire, longtemps dramatique, paraît en passe d'être résolu, plus par une augmentation des rendements que par une extension de la superficie cultivée, accrue toutefois par de grands travaux visant au contrôle des eaux (pour l'irrigation et la prévention d'inondations dévastatrices). La collectivisation des terres a abouti à la constitution (à la fin des années 1950) des communes populaires, aujourd'hui démantelées, l'agriculture familiale renaissant, souvent par le biais de contrats de production passés avec une collectivité.

Les chiffres sont impressionnants, mais doivent être rapportés à la population. La Chine est le premier producteur mondial de riz et de blé et le deuxième de maïs, mais demeure importatrice nette de céréales. L'élevage (porcs et volailles notamment) et la pêche apportent un complément alimentaire appréciable. Parmi les cultures industrielles, la Chine occupe désormais le premier rang pour le coton, le deuxième pour le thé et les arachides. La poursuite de la mécanisation, l'intensification de l'usage des engrais et, surtout, la « privatisation » de terres doivent permettre encore l'accroissement de la productivité d'un secteur qui occupe près de 29 % de la population active.

L'industrie s'est beaucoup développée depuis 1949 et a essaimé à partir du Nord-Est et des grands ports maritimes. Les bases énergétiques ne sont pas négligeables (gaz naturel, pétrole et surtout charbon). L'hydroélectricité se développe (barrages, dont celui des Trois-Gorges).

Le sous-sol, encore incomplètement prospecté, recèle du tungstène, de l'antimoine et d'abord du fer qui a favorisé l'essor de la sidérurgie. Celle-ci a alimenté une métallurgie de transformation assez diversifiée (matériel agricole et ferroviaire, machines textiles, etc.). L'agroalimentaire, le textile (avant tout coton), la chimie (engrais), rejoints plus récemment par l'informatique, l'électronique, l'automobile, sont les autres branches industrielles.

Le réseau de communications, dont le développement a servi une politique d'unification du pays, d'intégration de la Chine occidentale, comporte plus de 50 000 km de voies ferrées, environ 900 000 km de routes, plus de 130 000 km de voies navigables et 200 000 km de lignes aériennes intérieures. Shanghai, Tianjin, Qingdao, Dalian, Canton et Hongkong sont les principaux ports maritimes.

La progression des échanges internationaux, l'appel aux capitaux et à la technologie de l'étranger, le desserrement de l'emprise de l'État témoignent d'une ouverture vers l'extérieur, à la fois cause et effet d'une croissance exponentielle de la production, qui fait aujourd'hui du pays la seconde puissance économique mondiale par son PNB global. Mais cet essor a pour rançon le creusement des inégalités sociales et régionales, une dégradation sensible de l'environnement (ainsi que des défaillances en matière de sécurité industrielle et alimentaire) et une forte dépendance par rapport à la conjoncture économique internationale avec, en temps de crise, des conséquences redoutables pour l'emploi.

HISTOIRE

La Chine est une des régions du globe où l'action de l'homme pour aménager le territoire a été des plus continues et des plus persévérantes.

500 000 av. J.-C. L'homme de Zhoukoudian, un Homo erectus, connaît le feu et probablement la cuisson.

XVIIIe s.-1025 av. J.-C. Sous la dynastie des Shang, les techniques de fabrication du bronze sont maîtrisées et l'écriture apparaît.

Ve s.-IIIe s. av. J.-C. La période des Royaumes combattants est marquée par la désunion politique. C'est à cette époque que vivent les grands maîtres de l'Antiquité (Confucius).

La Chine impériale

221-206 av. J.-C. Dynastie des Qin. Elle réalise une première unification du pays et fonde le premier Empire chinois. La construction de la Grande Muraille contre les invasions est commencée.

206 av. J.-C.-220 apr. J.-C. Dynastie des Han.

Les Chinois contrôlent la « route de la soie » qui la relie à l'Europe. Le confucianisme devient la doctrine officielle de l'État. Le bouddhisme s'introduit en Chine.

220-581. L'État centralisé disparaît. À la période des Trois Royaumes succède celle des dynasties du Nord et du Sud (317-589).

618-907. Dynastie des Tang. L'influence chinoise s'étend au-delà du Tibet jusqu'aux régions indo-iraniennes.

960-1279. Dynastie des Song. Elle gouverne un territoire beaucoup moins étendu que celui des Tang, car les « Barbares du Nord » dominent de vastes territoires.

La civilisation scientifique et technique, la culture et l'économie chinoises sont très en avance sur celles de l'Occident. Le système de recrutement des fonctionnaires-lettrés (mandarins) est mis au point sous les Tang.

1279-1368. La dynastie mongole des Yuan dirige le pays.

1368. Une réaction nationale amène au pouvoir les Ming.

La dynastie Ming (jusqu'en 1644) renoue avec la tradition nationale mais instaure des pratiques autoritaires.

1595. Les premiers missionnaires européens s'établissent dans la Chine du Sud.

1644. Les Mandchous fondent la dynastie des Qing.

1662-1722. Règne de l'empereur Kangxi.

1736-1796. Règne de l'empereur Qianlong.

Au XVIIIe s., l'Empire de Chine atteint sa plus grande extension (Tibet, Mongolie et Asie centrale). Au XIXe s., il entre dans une période de récession économique et de troubles sociaux. Affaibli, il doit céder aux exigences des Occidentaux qui, à partir de 1842, se taillent des zones d'influence.

1839-1842. « Guerre de l'opium » avec les Britanniques.

1894-1895. Guerre entre le Japon et la Chine, à propos de la possession de la Corée.

La victoire du Japon discrédite la dynastie des Qing. La Chine doit céder des territoires à la Russie, à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne et à la France. Des mouvements de résistance nationale se développent (révolte des Boxers).

La Chine contemporaine

1911. Sun Yat-sen renverse la dynastie mandchoue des Qing et proclame la république.

1912. Fondation du parti nationaliste, le Guomindang.

Yuan Shikai devient en 1913 président de la République. Sa mort, en 1916, ouvre une période d'anarchie et de guerre civile.

1921. Création du parti communiste chinois.

1927. Jiang Jieshi (Tchang Kaï-chek), nationaliste modéré du Guomindang, rompt avec les communistes et prend le pouvoir à Nankin.

1934-1935. Les communistes gagnent le nord de la Chine au terme de la « Longue Marche ».

1937-1945. Le Japon occupe la Chine du Nord. Il progresse vers le Sud en 1944. Nationalistes et communistes luttent contre l'ennemi commun.

1946. Après la défaite japonaise, la guerre civile reprend entre Jiang Jieshi et Mao Zedong. Elle se termine par la victoire des communistes. Les nationalistes se réfugient à Taïwan.

1949. Création de la république populaire de Chine. Mao Zedong la dirige jusqu'en 1976. Il veut accélérer l'évolution du pays et l'implantation du communisme.

1958. Lors du « Grand Bond en avant », les terres sont collectivisées et les communes populaires créées.

1960. D'importantes divergences apparaissent entre la Chine et l'URSS, jusque-là alliées.

1964. La Chine réalise sa première bombe atomique.

1966. Lancement de la Révolution culturelle. Pendant dix années de troubles (1966-1976), les responsables communistes sont éliminés par les étudiants, organisés en gardes rouges, et par l'armée.

1969. Graves incidents de frontière avec l'URSS.

1971. Admission de la Chine communiste à l'ONU où elle remplace Taïwan.

1976. Mort de Mao Zedong. Arrestation de la « Bande des Quatre ». Hua Guofeng lui succède.

1977. Réhabilitation de Deng Xiaoping.

La Chine poursuit une politique de réforme économique, d'ouverture sur l'étranger et de révision du maoïsme.

1979. Intervention chinoise au Viêt Nam.

1980. Hua Guofeng est remplacé par Zhao Ziyang.

Le processus de modernisation économique s'accélère, mais le développement de la corruption et les fortes hausses de prix qu'il entraîne, provoquent à partir de la fin de 1986 une grave crise sociale.

1987. Retrait officiel de Deng Xiaoping (qui reste l'homme fort du régime). Zhao Ziyang est nommé à la tête du parti et cède la direction du gouvernement à Li Peng.

1989. La visite de M. Gorbatchev consacre la normalisation des relations avec l'URSS. Les étudiants et la population réclament la libéralisation du régime. La révolte est écrasée (en juin : place Tian'anmen, à Pékin). Zhao Ziyang est limogé et remplacé par Jiang Zemin.

1992. La Chine se rallie à l'« économie de marché socialiste ». La croissance se poursuit.

1993. Jiang Zemin est nommé à la tête de l'État.

1997. Mort de Deng Xiaoping. Retour de Hongkong à la Chine.

1998. Zhu Rongji devient Premier ministre.

1999. Retour de Macao à la Chine.

2001. La Chine voit sa position confortée sur la scène internationale (attribution des JO de 2008 à Pékin ; adhésion à l'Organisation mondiale du commerce).

2003. Une nouvelle génération de dirigeants est mise en place. Hu Jintao, après avoir remplacé Jiang Zemin en 2002 au poste de secrétaire général du parti, lui succède à la présidence de la République (réélu en 2008). Wen Jiabao devient Premier ministre.

2008. Répression des émeutes au Tibet (mars) et organisation grandiose des JO de Pékin (août).

Depuis 2012. Avènement de la « 5e génération » de dirigeants avec l'accession au pouvoir de Xi Jinping. Lancement des « nouvelles routes de la soie » et d'une campagne anticorruption. Parallèlement, la répression des dissidents se durcit.